KAL

関東学院大学 建築・環境学部 粕谷研究室

井村 伽成『彼岸此岸の間で⽣きる —「受け⼊れ・残し・使う」住環境の更新⽅法についての提案—』 (2024年度足立賞、Diploma Design Prize金賞)

作者がかつて家族と暮らした「祖母の家」を舞台に、敷地に隣接する宗教施設や老人ホーム、神社、そして凄惨な事件のあった隣家(賃貸住宅)など、個人の力では容易に制御しきれない外的要素をあえて計画に取り込みながら、住環境を未来へ向けて更新する可能性を探った意欲作である。楽しかった日常や季節の行事といった明るい記憶だけでなく、忘れてしまいたい衝撃や恐怖といった負の感情が刻まれた空間を、家族への丁寧なヒアリングや多数のスタディ模型・ドローイングを通して丹念に分析し、隣家の敷地も含めたリノベーション案へと大きく発展させている。極めてプライベートな地点から構想を始めているにも関わらず、作者が最終的に提示した「彼岸此岸の間で生きる」「受け入れ・残し・使う」というテーマは、私たち誰もが共感できる普遍性を帯びたものに到達している。

⼤杉 雅 『道の家 ⼭裾に広がる原⾵景を継ぐ住まい』 (2024年度Diploma Design Prizeノミネート)

地域における通学路の潜在的な重要性に注目し、「公共性を備えた住宅」を提案した作品である。作品の舞台となった作者の地元(静岡県牧之原市)に限らず、現代日本の地方都市では、たとえ短距離でも車を利用することが増え、徒歩による移動体験が希薄になっている。こうした状況下で、徒歩や自転車での通学が日常的に行われる「通学路」は、歩行速度を通じたコミュニティ形成が可能な場であることに、作者は注目した。子供たちの通学路である山裾の道路が、一戸建ての住宅地を挟んで河川敷に沿っていることに着目し、土手道のランドスケープを四季の移ろいを感じさせる通学路として計画し直している。住宅地は地震や水害への備えの機能を持ち、子供たちと地域住民に開かれた「山裾の長屋」として一体的に再計画され、結果として、地域の自然環境と一体化した新たな原風景が提案されている。

後藤 孝太朗『学⽣寮のようなまち 〜既存を壊さず、既存を活かす〜』 (2024年度Diploma Design Prizeノミネート)

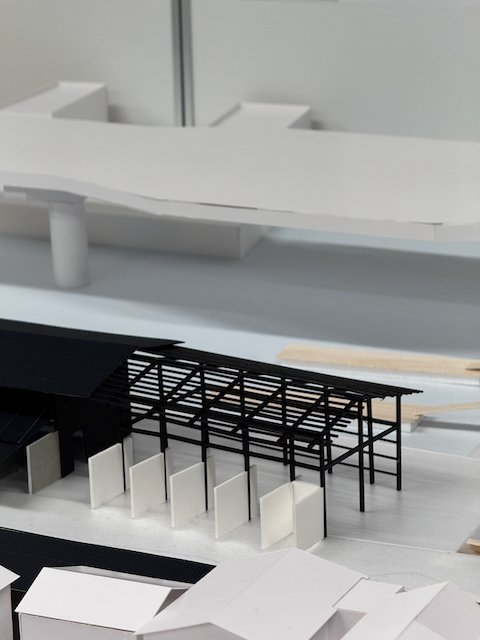

地域を一種の「集合住宅」と捉え直すことで、街全体が多くの学生が過ごす学生寮となり、互いに異なるさまざまな価値観や文化の多様性を体験として受け入れられる「大学の街」へと発展させることを目指したプロジェクトである。対象敷地は神奈川県横浜市の六浦地区と柳町地区であり、これら二つのエリアの中間に関東学院大学の国際学生寮が位置している。本プロジェクトでは、国際学生寮の敷地内に周囲に開かれたプラットフォーム的な空間が提案されると同時に、周囲の未利用・低利用地に学生が主体的に運営するカフェとアトリエが計画されている。これらの場所が大学の情報を発信するとともに、地域住民と学生の交流の場となることが意図されている。壁柱と高さのズレを伴ったスラブで構成される建築空間は、視線の抜けを生み出す半外部の空間を多くつくり出し、閉じた箱ではない「媒介としての建築」を目指す作者の意図を象徴している。

坂内 匠海『ラーメン⼀杯のおもてなし 〜他者を招きもてなす為の麺屋改修〜』(2024年度Diploma Design Prize出展)

作者の出身地である山形・米沢では、ラーメン店が昔から地域の人々にとって家族で食事を楽しむ食堂のような存在であり、靴を脱いで上がり込む一種の「座敷」として愛されてきた。作者はこの独特の文化に注目し、他者を招き、もてなすための店舗としての新たなデザインを模索するとともに、隣接する店主の住居も含めて敷地全体を再構成し、リノベーションと増築の提案を行なっている。もう一つの重要なテーマは、雪国ならではの建築デザインの追求である。積雪量の多い米沢市では、冬季に除雪車が大通りを走行することに備えて塀や生垣を設けない住宅が多く、道路に向かって敷地が開かれた独特の風景が広がっている。また、周囲の建物には積雪に備えた工夫が随所に見られる。作者はこうした雪国の風景を踏まえ、雪囲いを取り付けるための半外部空間などを整備し、山形の文化を色濃く反映した新たな建築デザインの在り方を目指している。

宮沢 航太『循環型社会の礎 〜地域の記憶を活かすリサイクル拠点〜』(2024年度Diploma Design Prizeノミネート)

この作品の敷地として設定されている子安地区は、横浜市内でも古くから漁業が営まれてきた歴史ある地域である。経済成長に伴い、かつて砂浜だった海岸線は岸壁へと変貌し、対岸の埋立地には工場が並ぶなど、風景は大きく様変わりした。しかし現在でも、運河となった海と国道に挟まれる一帯には、横浜中心部に近いとは思えないほど、戸建て住宅と裏路地が織り成す独特の集落的景観が残されている。作者はこの地域を丁寧に観察し、打ち捨てられた漁船をはじめとする多くの廃棄物が散在している現状を、「リサイクル」をテーマに再生する方向へ転換しようと提案している。高層建築による一律な再開発が日本各地の個性を消しつつある今、子安地区の特性を最大限に活かし、この土地ならではの風景を創出しようという作者の試みは、強い説得力を持っている。

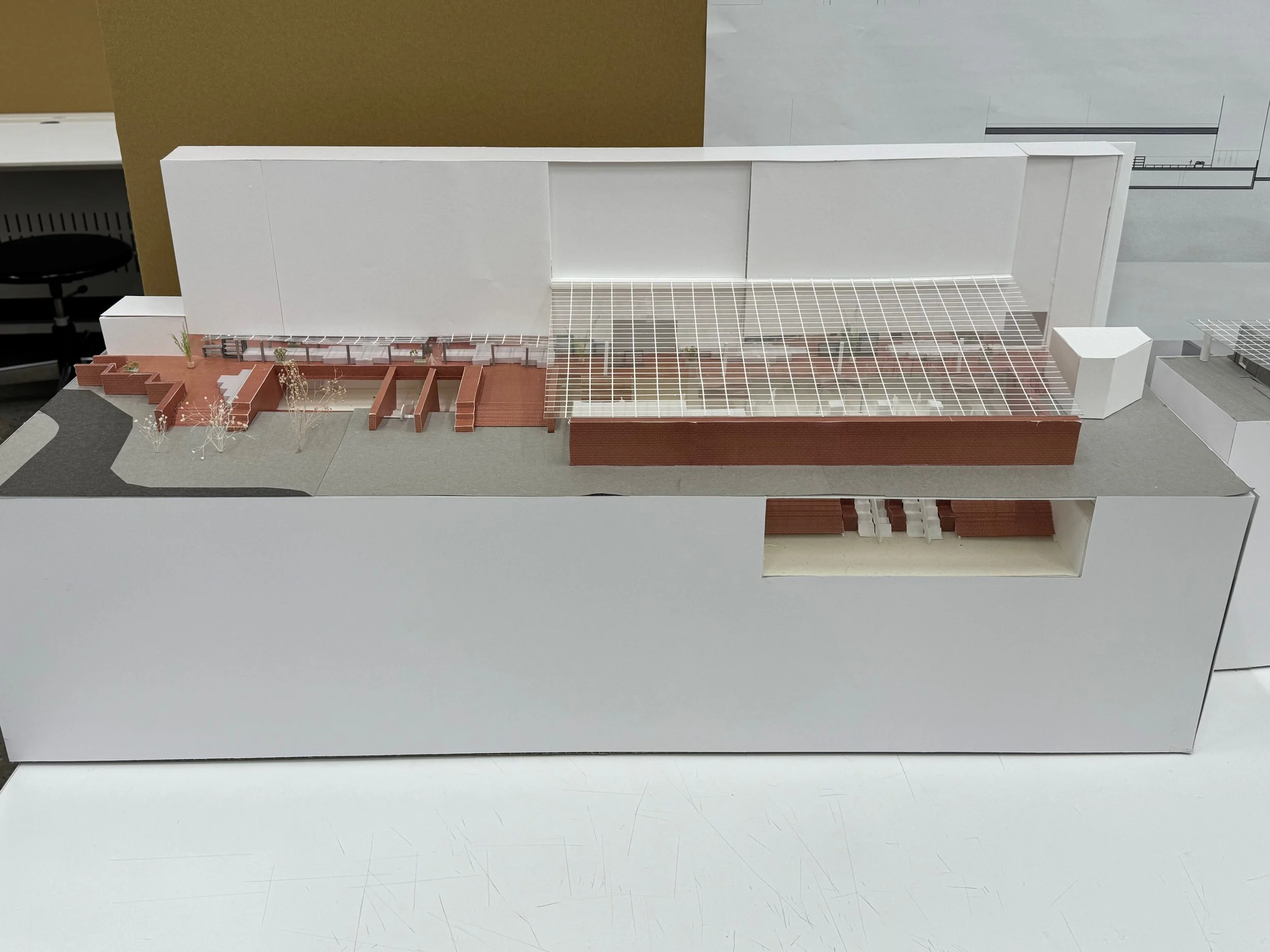

⽶⼭ 佳蓮『⾚い壁 〜擁壁がつくり出すまちの⾵景〜』(2024年度Diploma Design Prizeノミネート)

金沢八景駅のすぐ裏手には、御伊勢山と権現山という二つの山がある。これらは自然のままの樹種が密生した樹叢林(じゅそうりん)として、横浜市の天然記念物に指定されている。しかし、その山裾はほぼ全面的に擁壁で覆われ、背を向けるように家々が建ち並んでいる。遠景では美しく見える山が、近くに行くと「障害物」と認識されてしまうのはなぜなのか――この問いが、作者を本作の制作へと駆り立てた。本計画では、既存の擁壁を山の緑と対比される赤色に染め上げると同時に、山裾の15か所に観覧席や集合住宅など多様な機能を持つ細長い建築を新たに寄り添わせ、「赤い壁」と名付けている。山にも街にも属さず、その中間に位置する「赤い壁」を人々が日常的に利用することで、山の存在を絶えず意識し続けられるようにすることが作者の狙いである。山をあたかも一つの生命体のように捉えた手描きのドローイングと、地形を一片のアートピースのように象った模型が見る者に強い印象を与え、自然と都市とが背を向けあう現状に一石を投じる作品である。

池田 唯斗 『橋上平屋 川を渡る平屋、橋上に新しい風景』

真貝 惇生 『建具が開く新しい建築の可能性』

南部 紗良 『ハマ時間 -横浜駅で過ごす新しい時間-』

本田 桜雪 『箱と庭 ― 住宅をひらいて生活の一部を共有することの心地良さとその連鎖 ―』

宮島 梨帆 『自然の息吹とともに蘇る ~昔ながらの魅力を活かした再生計画~』

渡辺 弥優 『月の見えるまち 地域住民の小さな庭づくり』