KAL

関東学院大学 建築・環境学部 粕谷研究室

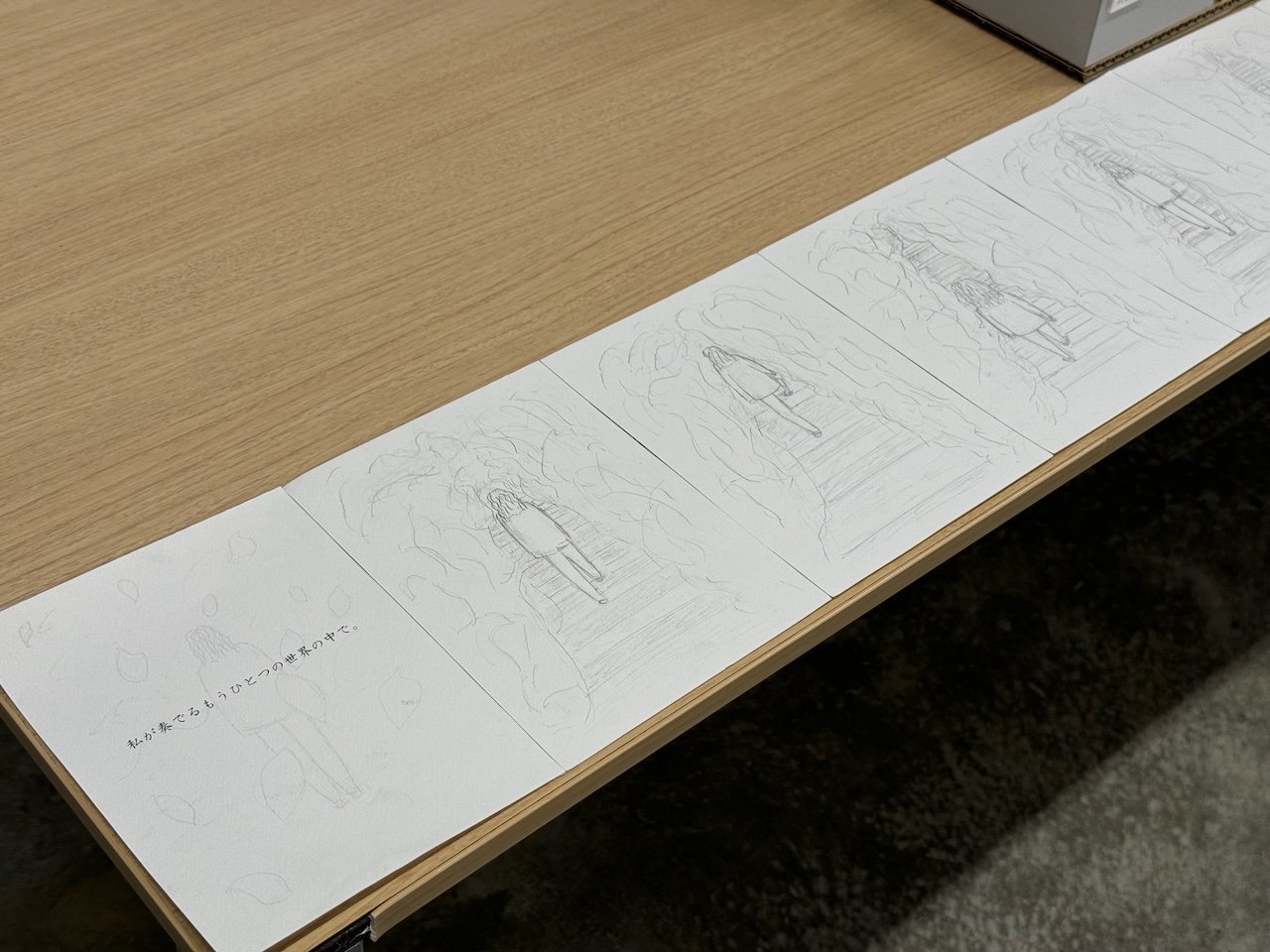

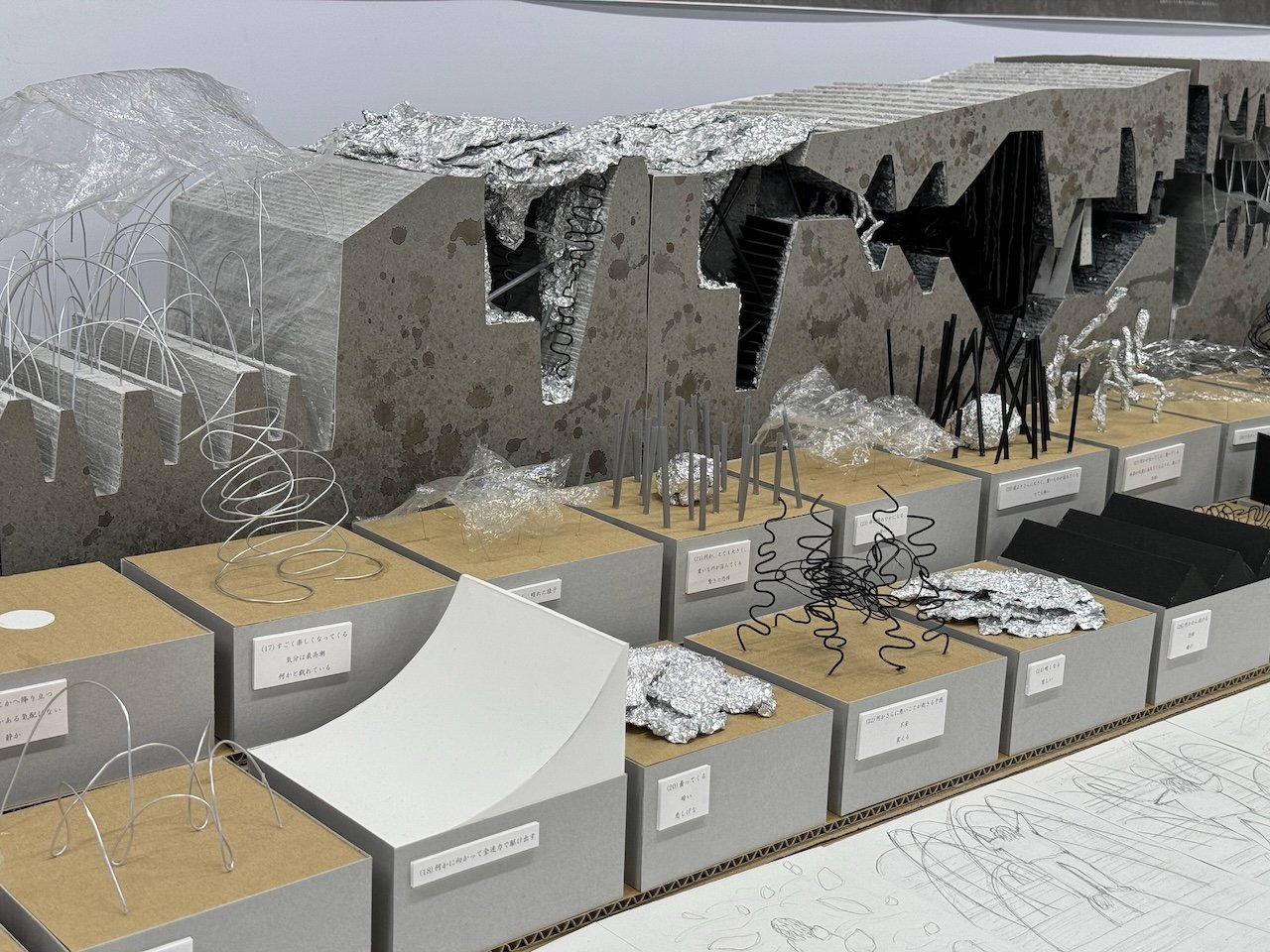

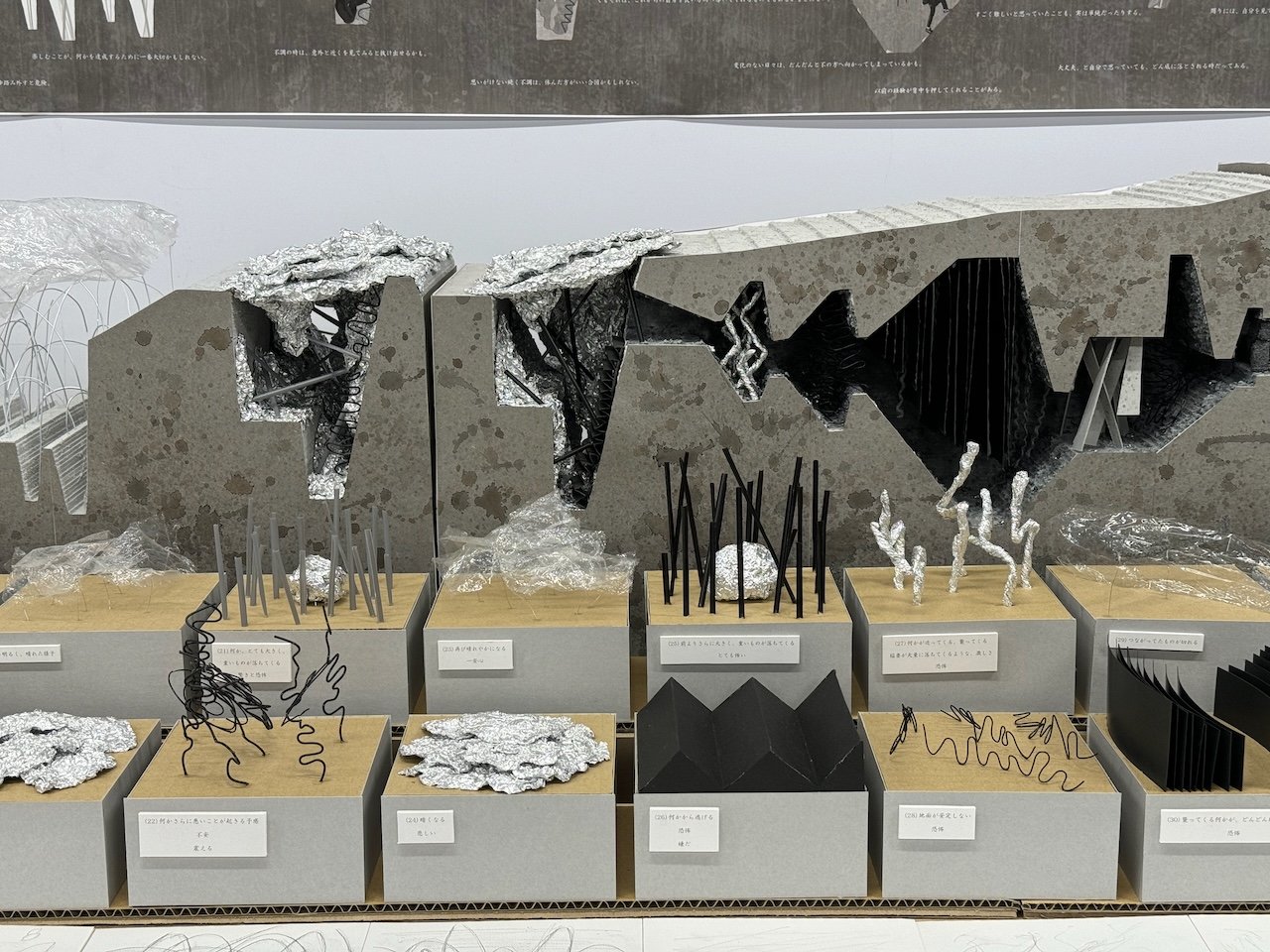

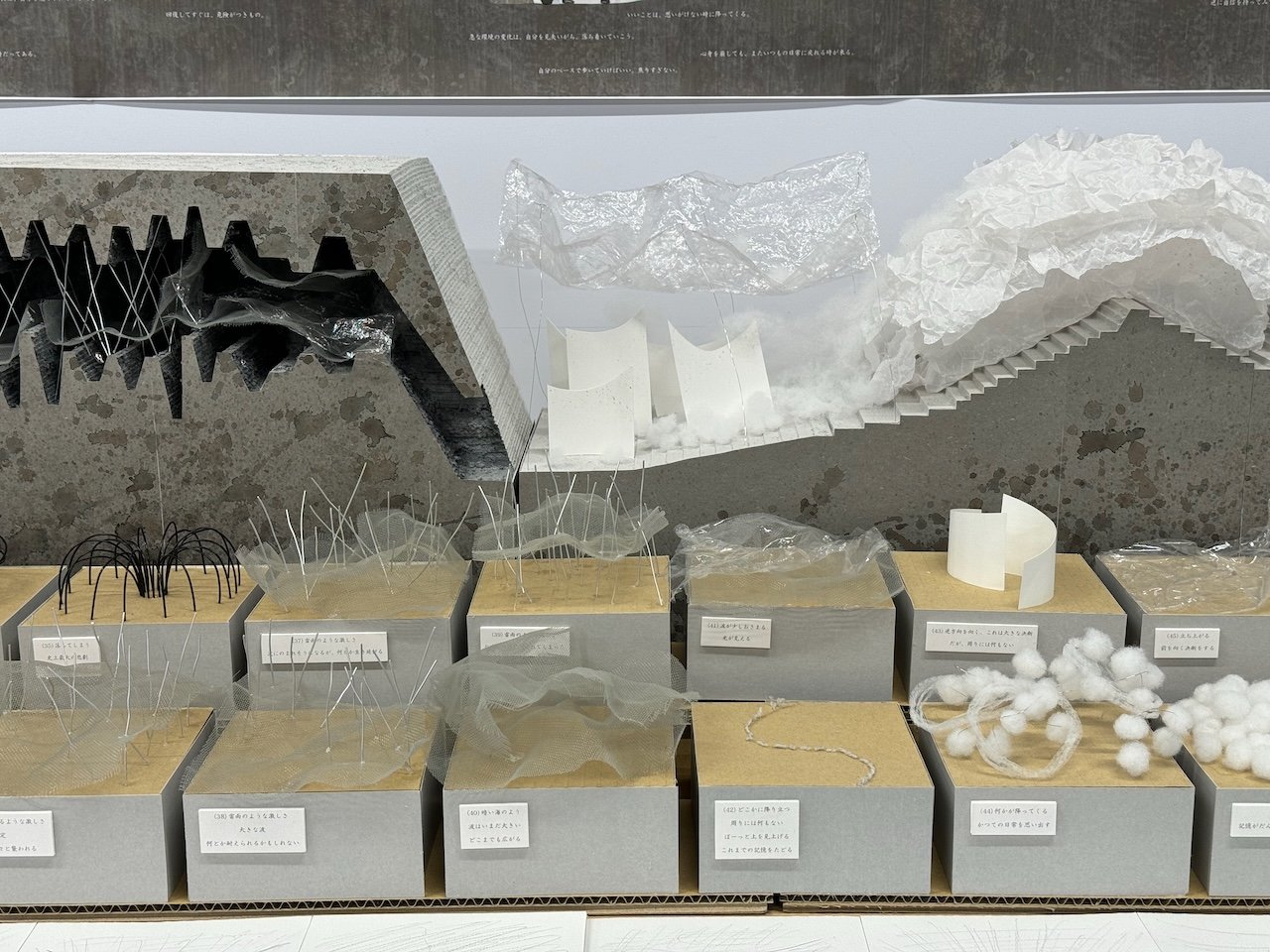

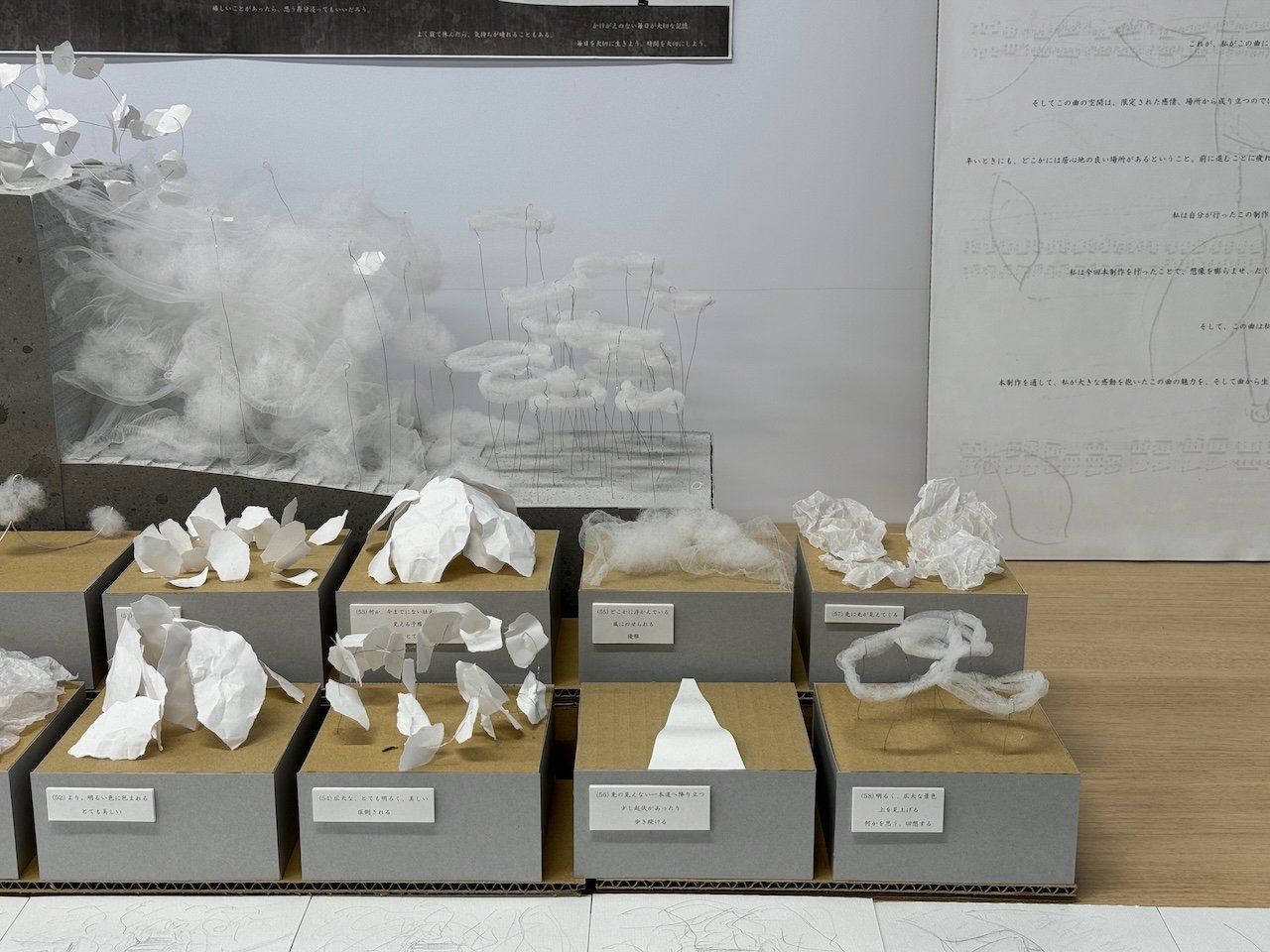

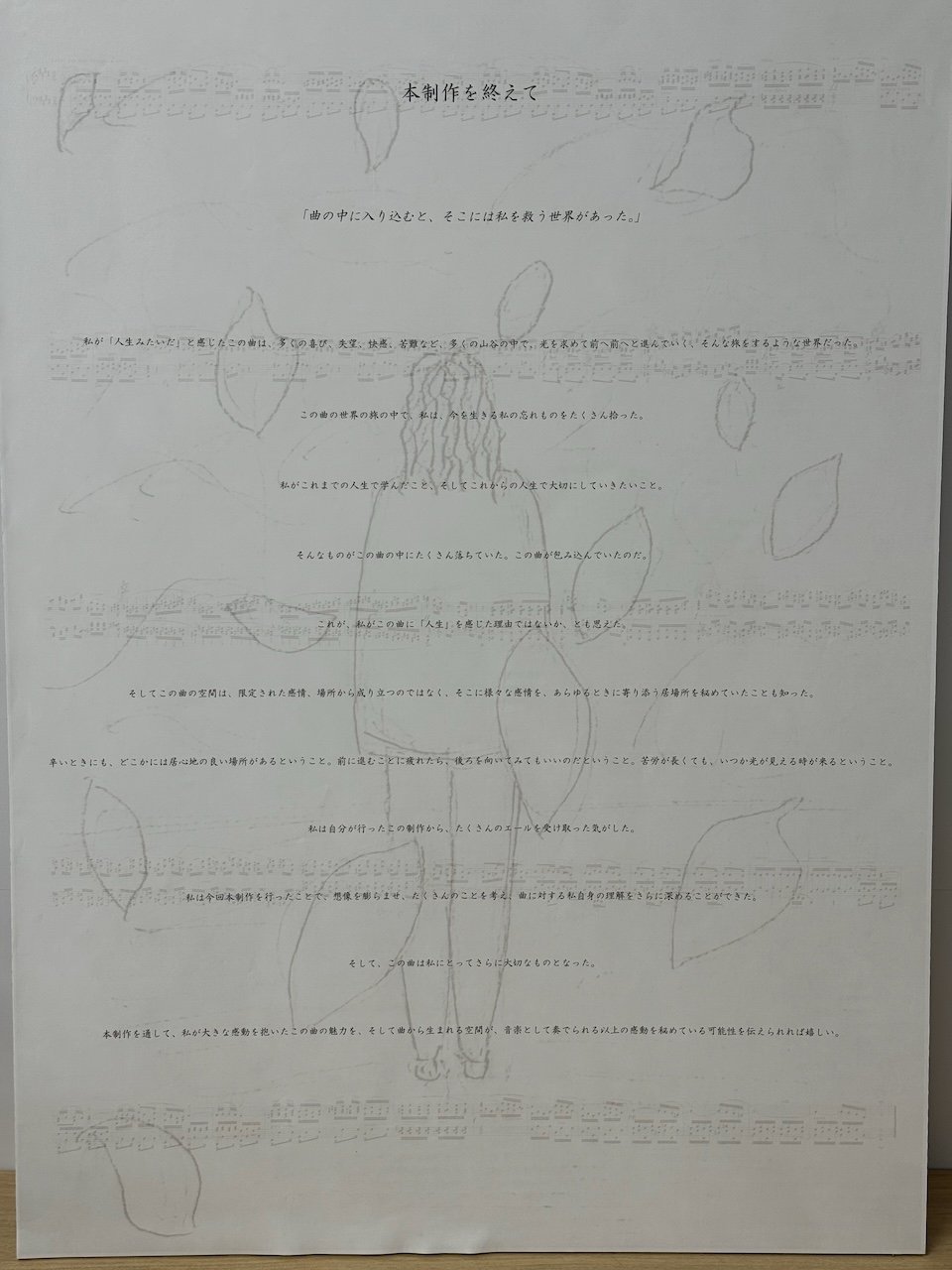

荻尾 明日海『私が奏でるもうひとつの世界の中で。―「別れの曲」の空間化を通して私が見つけたこと―』 (2023年度Diploma Design Prize金賞)

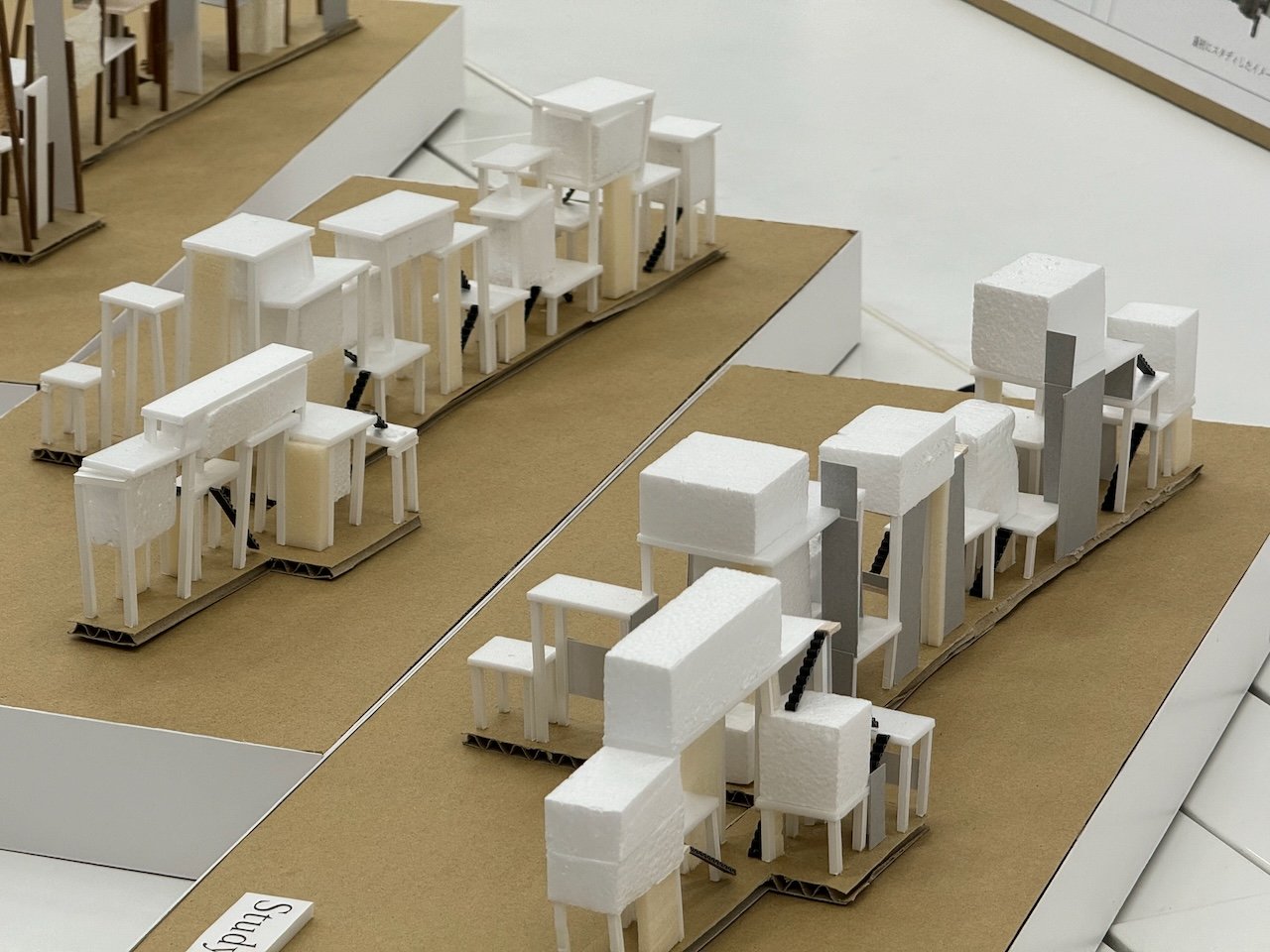

作者が小学生時代に出会って強い感動を覚え、中学生になってからは自身で演奏するために向き合ってきたショパンのピアノ曲、エチュードop.10-3「別れの曲」を題材に、その感動を建築的空間で表現することを試みた作品である。この作品は特定の社会的課題の解決に応えることを目的とするものではないし、具体的な敷地も設定されていない。さらに、この作品を鑑賞する大半の人はピアノを弾くわけでもない。それでもこの作品が私たちの心を捉えるのは、ショパンの曲に対する想いと、それを空間で表現しようという作者の意志が作品から感じられ、その結果、一種の「美しさ」というほかないものが宿っているからである。そして、それこそが建築設計者にとって最も必要なものである。

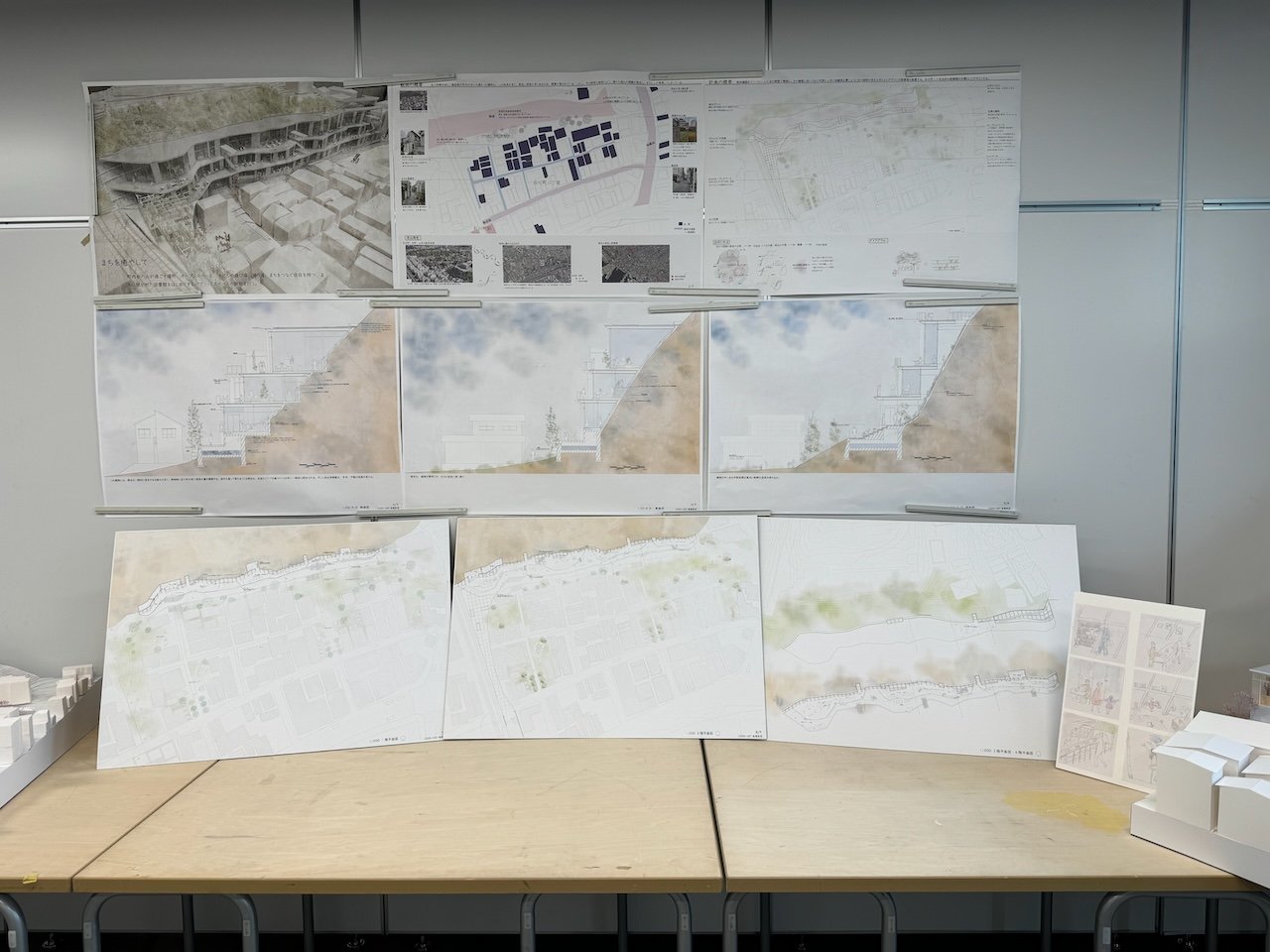

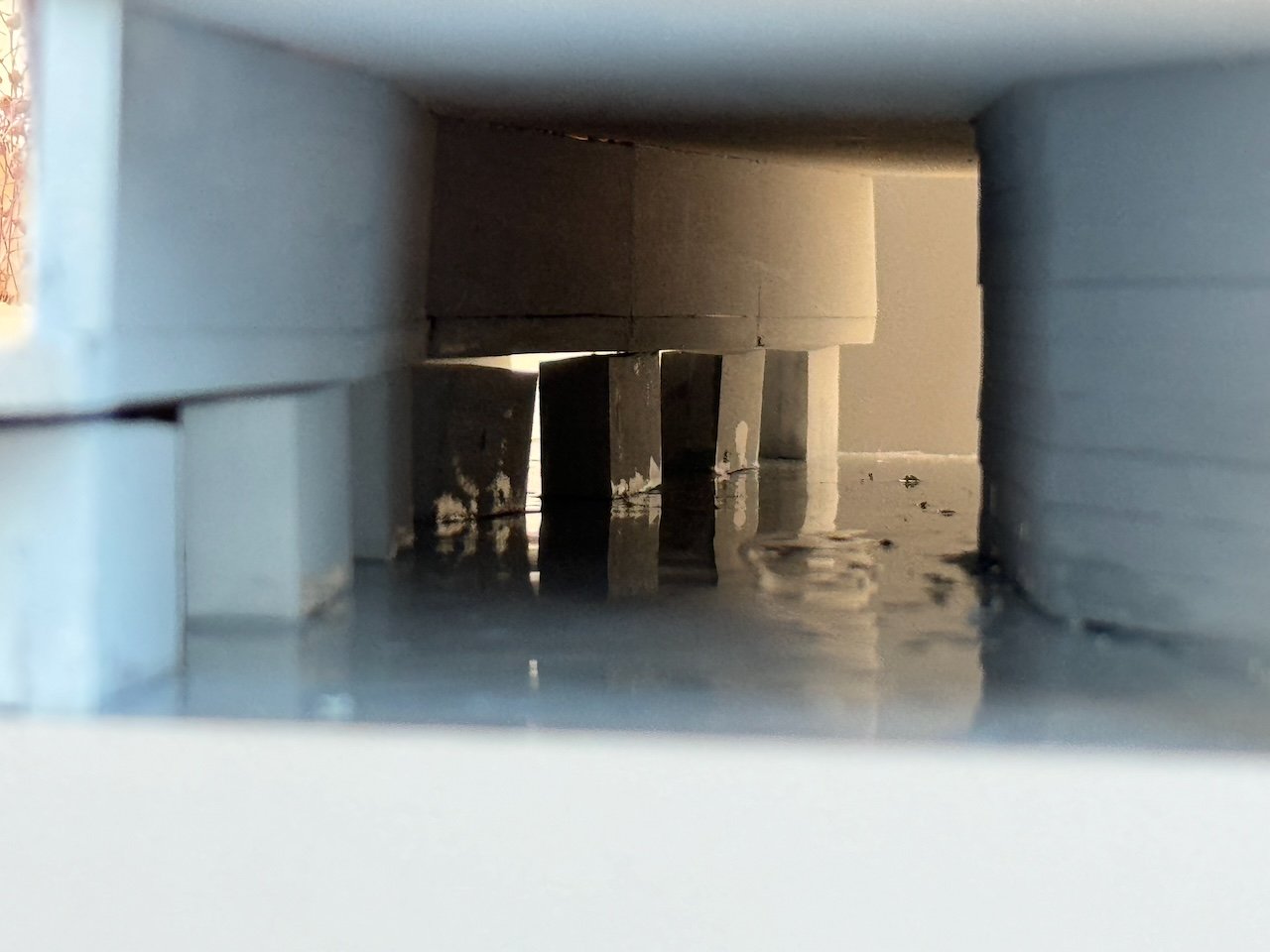

髙橋 梨菜『まちを癒やして』 (2023年度足立賞/Diploma Design Prize銀賞/JIA神奈川卒業設計コンクール銅賞)

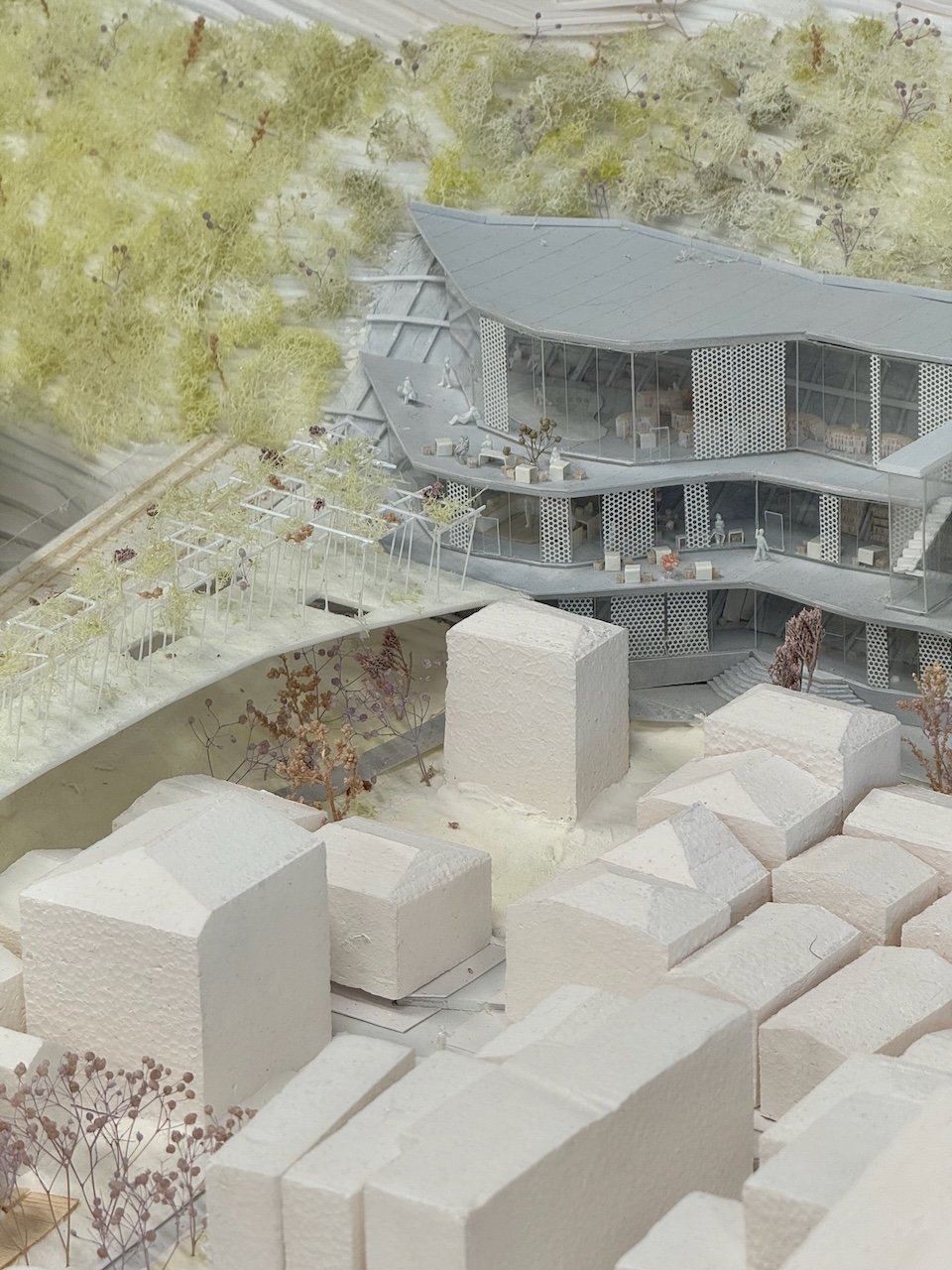

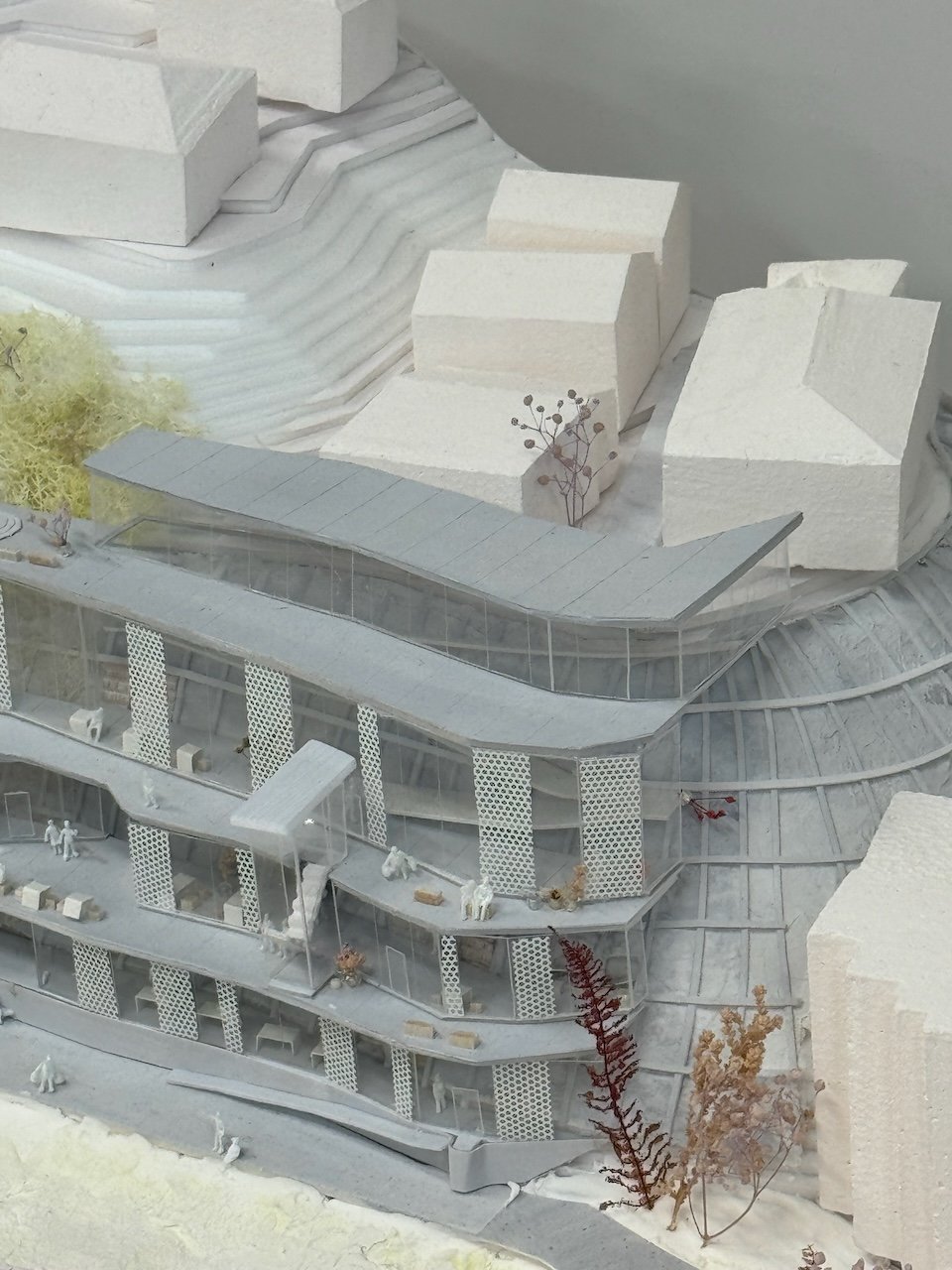

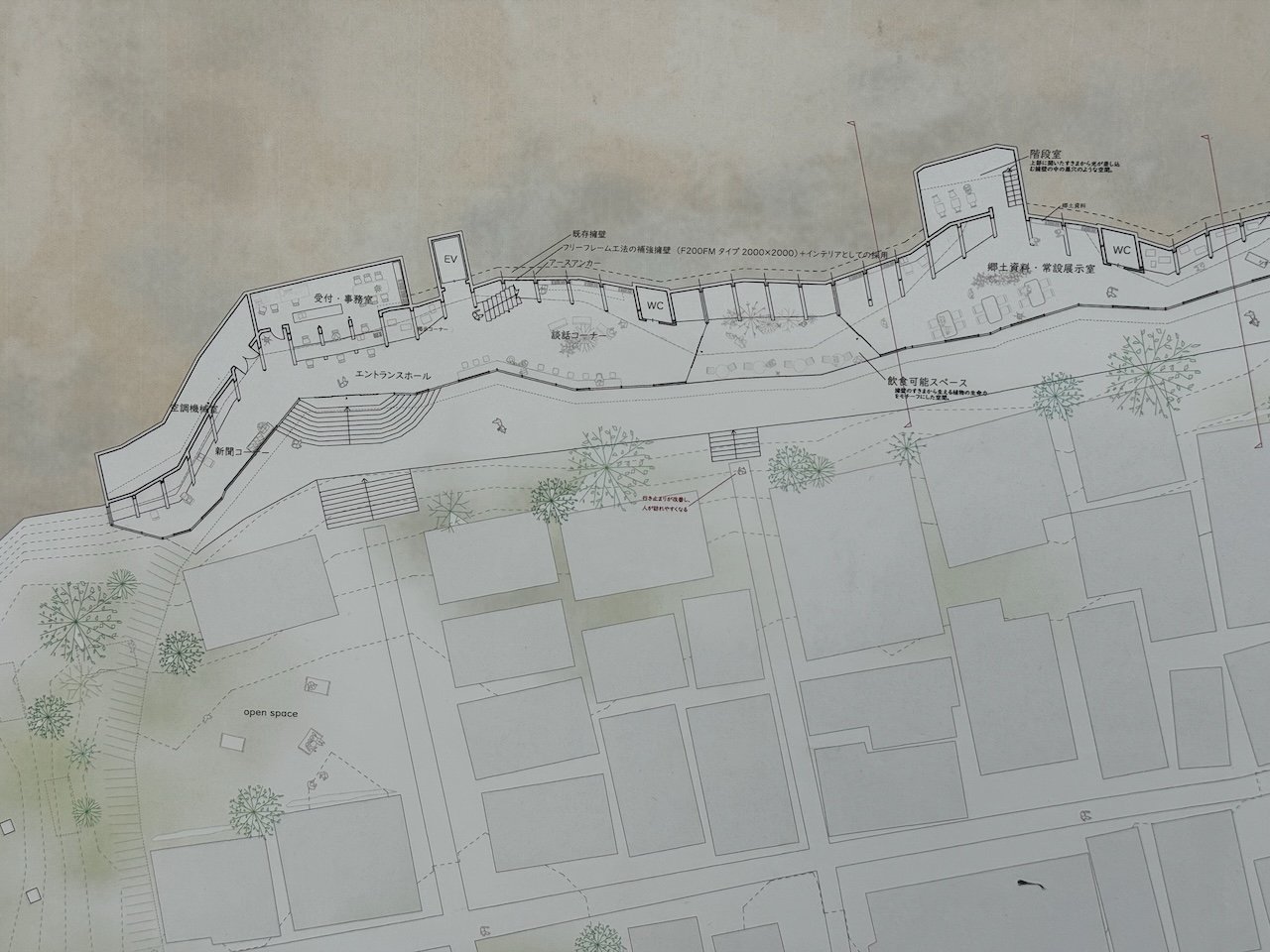

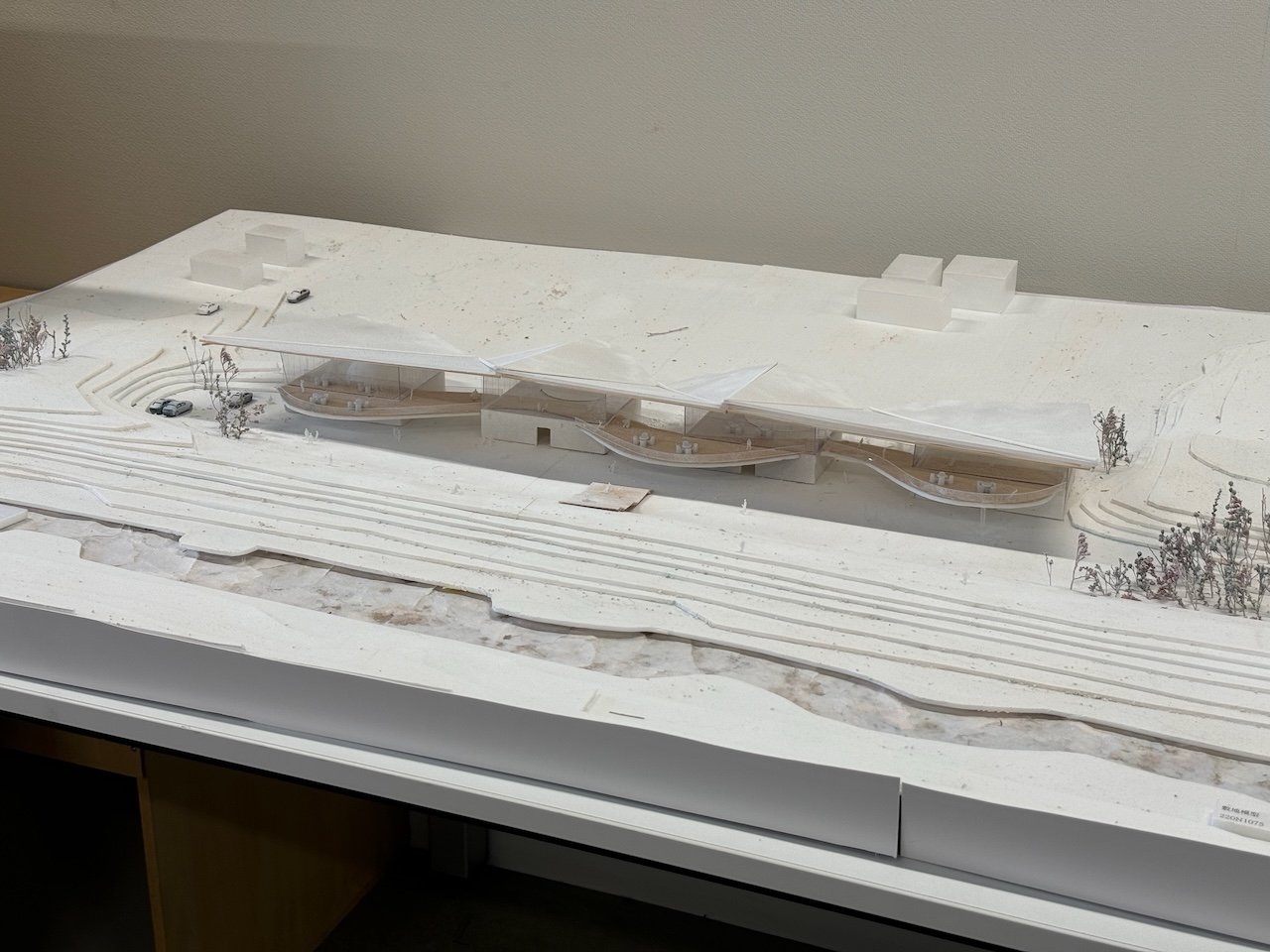

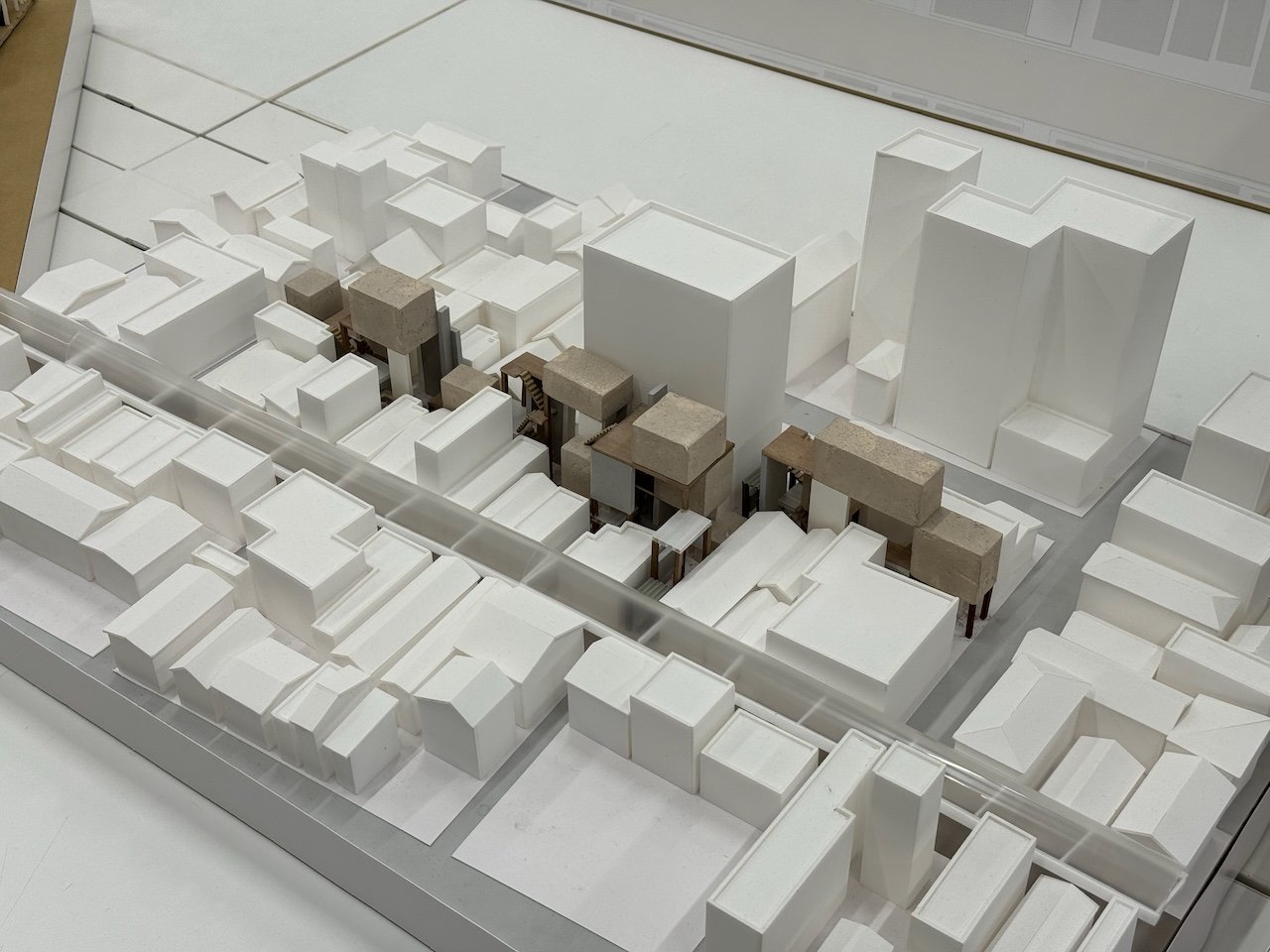

横浜・石川町の下町と山手地区の間を分断する崖地を敷地に設定し、二つのエリアを繋ぐ建築を提案した作品である。具体的に設定されたプログラムは街に開かれた図書館であるが、このプロジェクトは単体の建築作品としてのデザインや完成度で優れているだけに留まらず、広域的な都市計画の視点、石川町エリアの再生を目指したまちづくり的な視点、さらには敷地周辺に降った雨水を建築的な仕組みで滞留させ、それを室内環境の調整等にも用いるという環境工学的な視点など極めて多視点的・多様な観点から計画がなされ、結果として、場所の固有性を鮮やかに浮かび上がらせることに成功している。これまでに類のない意欲的な建築でありながら、それを実現するためのディテールまでが提案され、作品の説得力を増している。

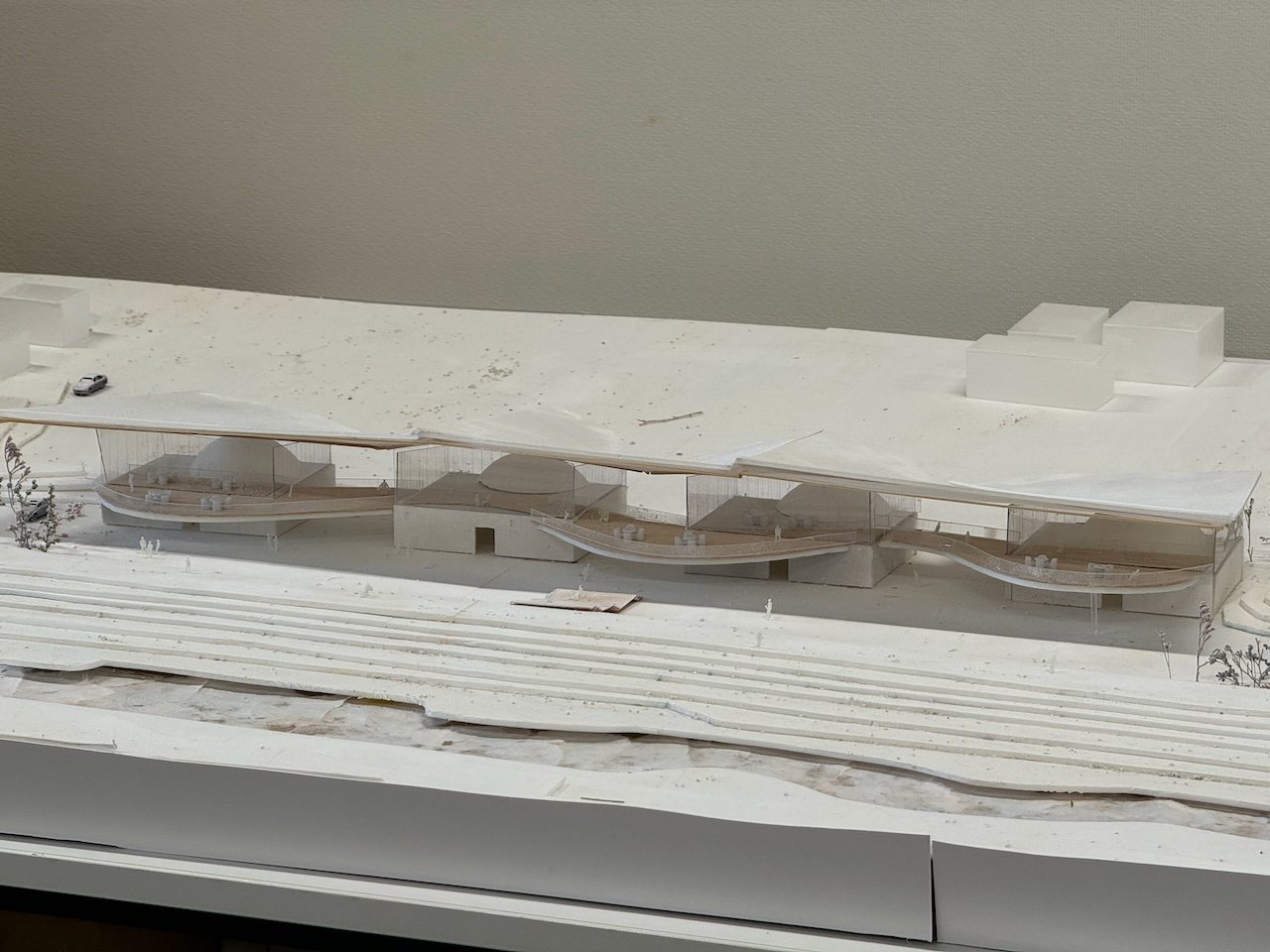

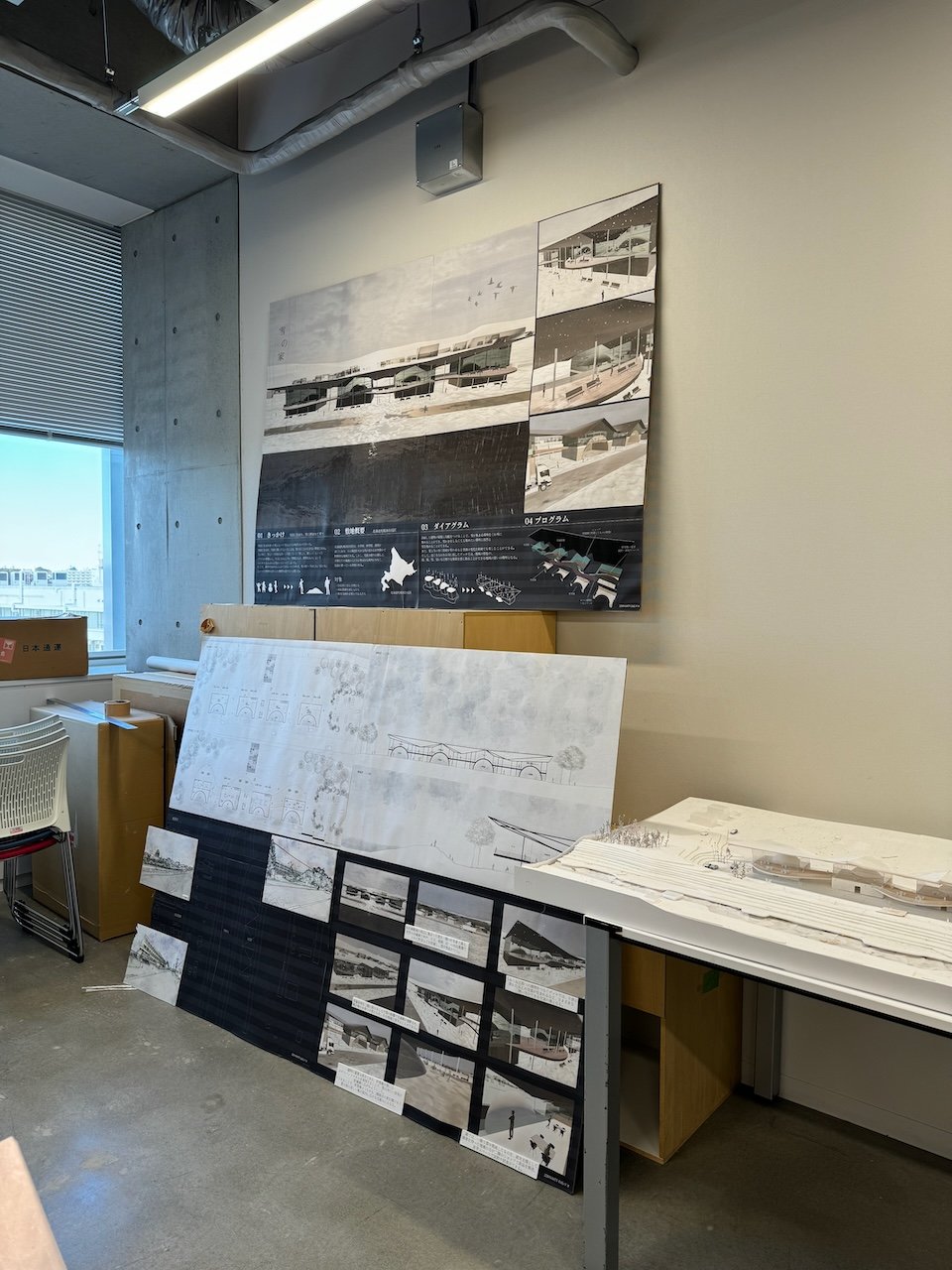

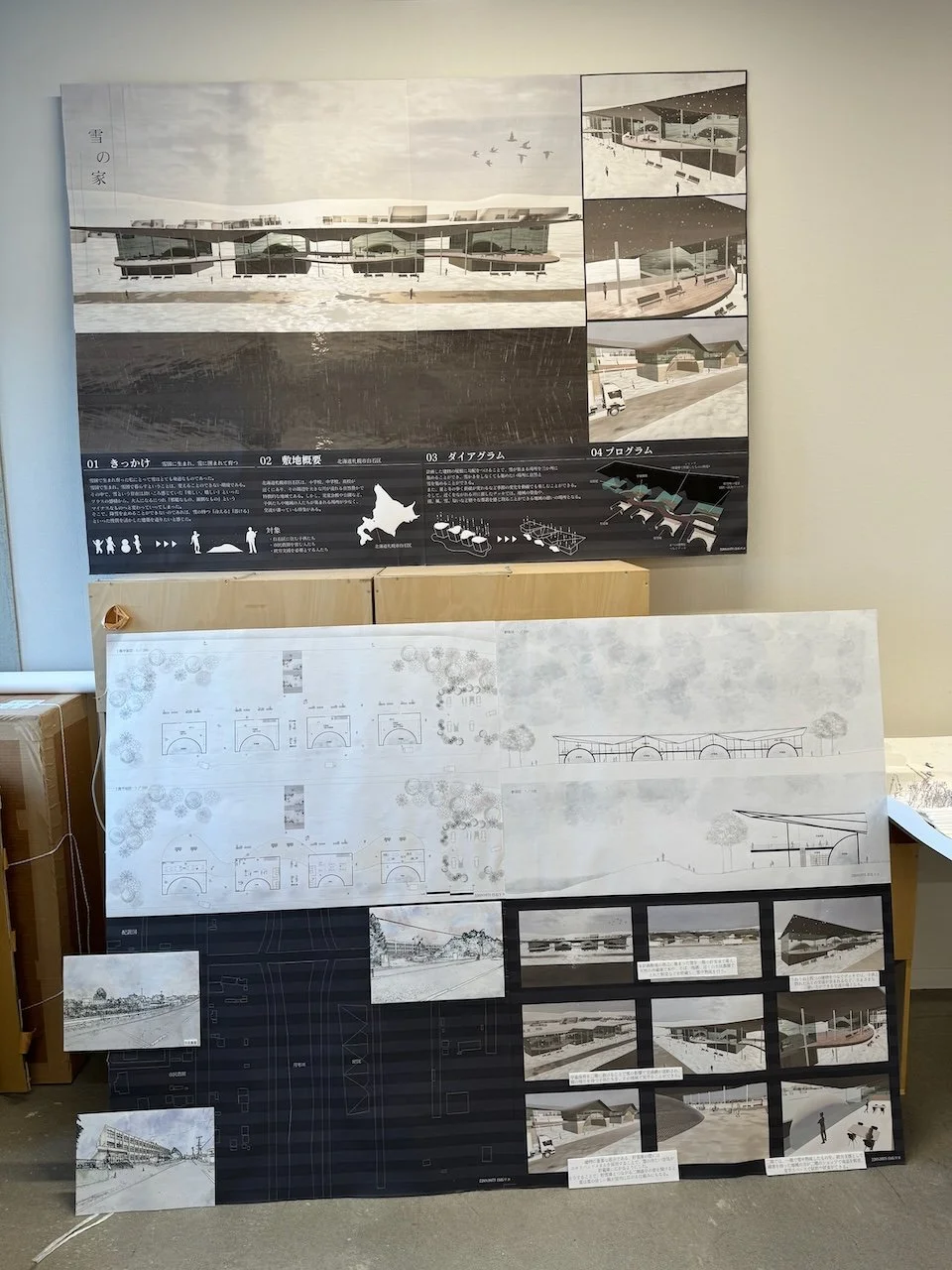

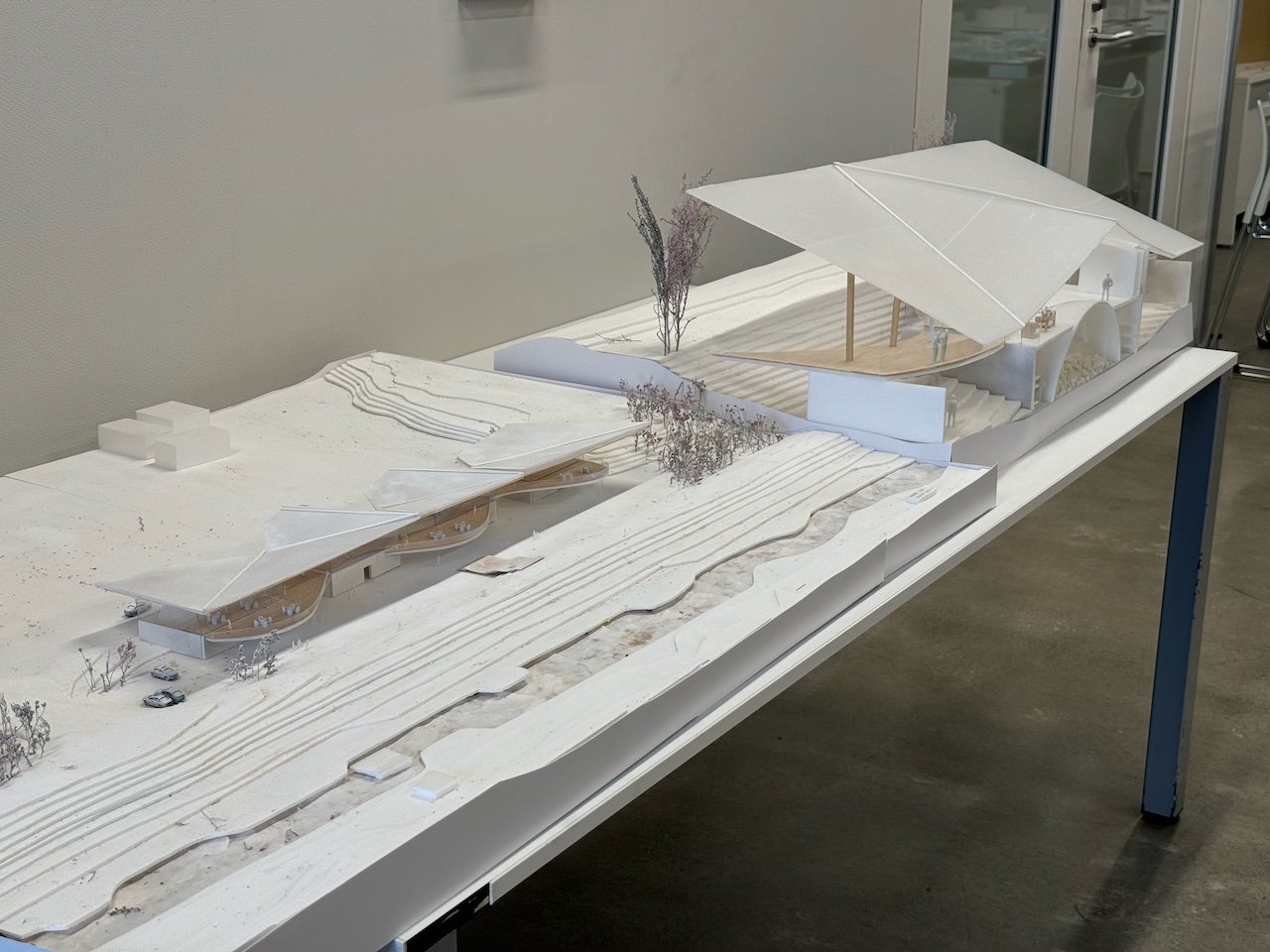

白石 リコ『雪の家「雪を活かした暮らし」』 (2023年度Diploma Design Prize二次選考ショートリスト)

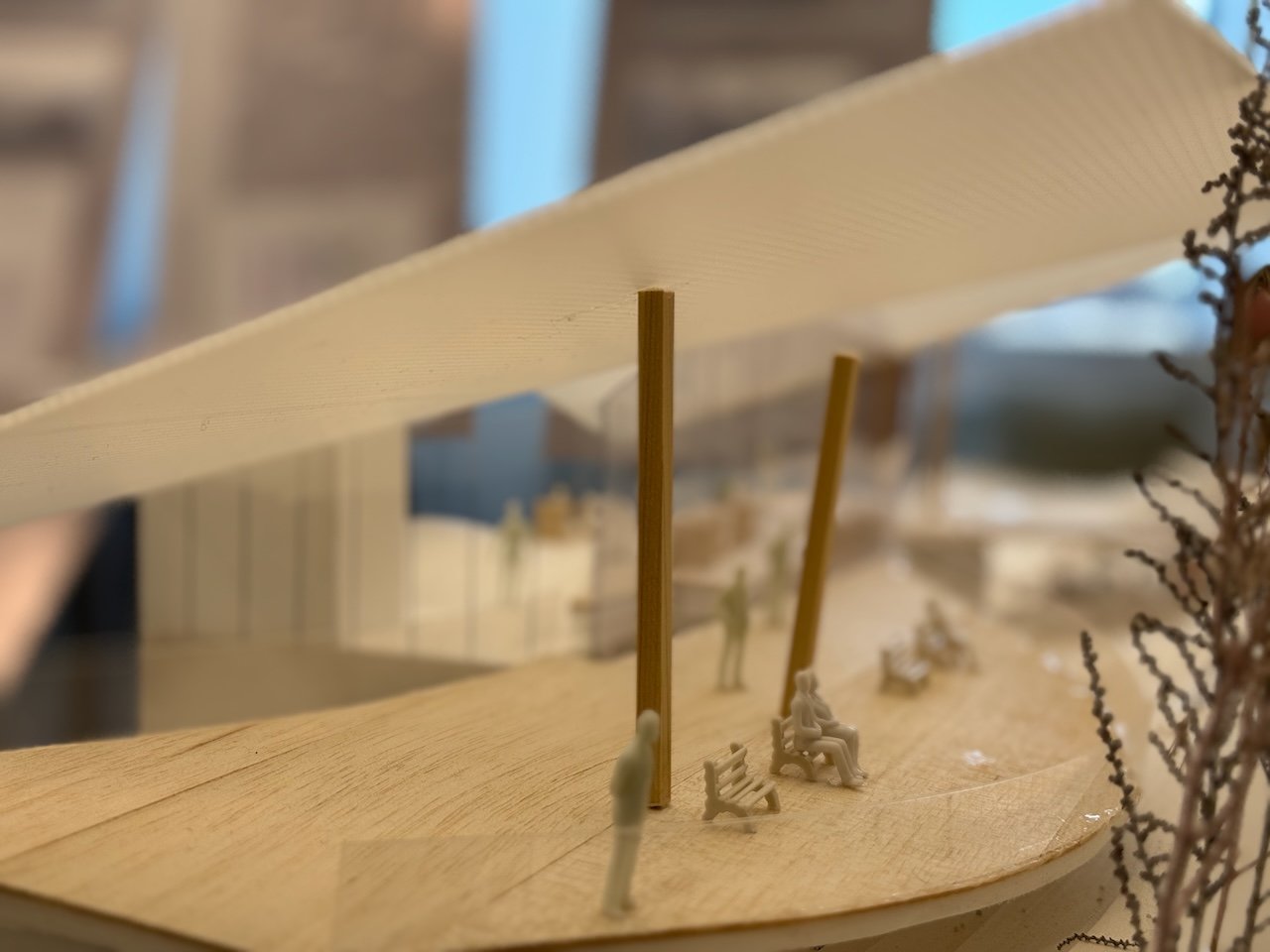

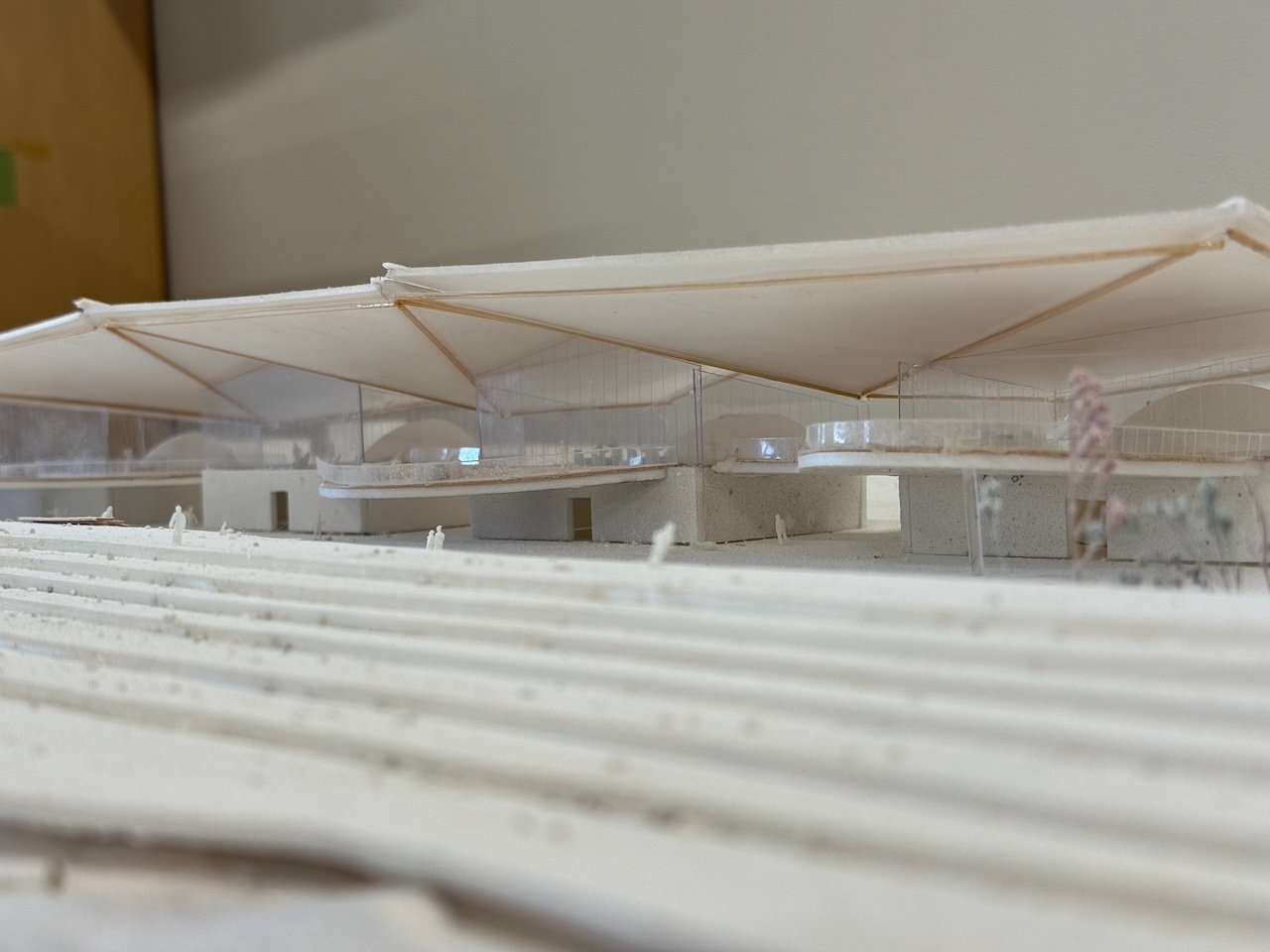

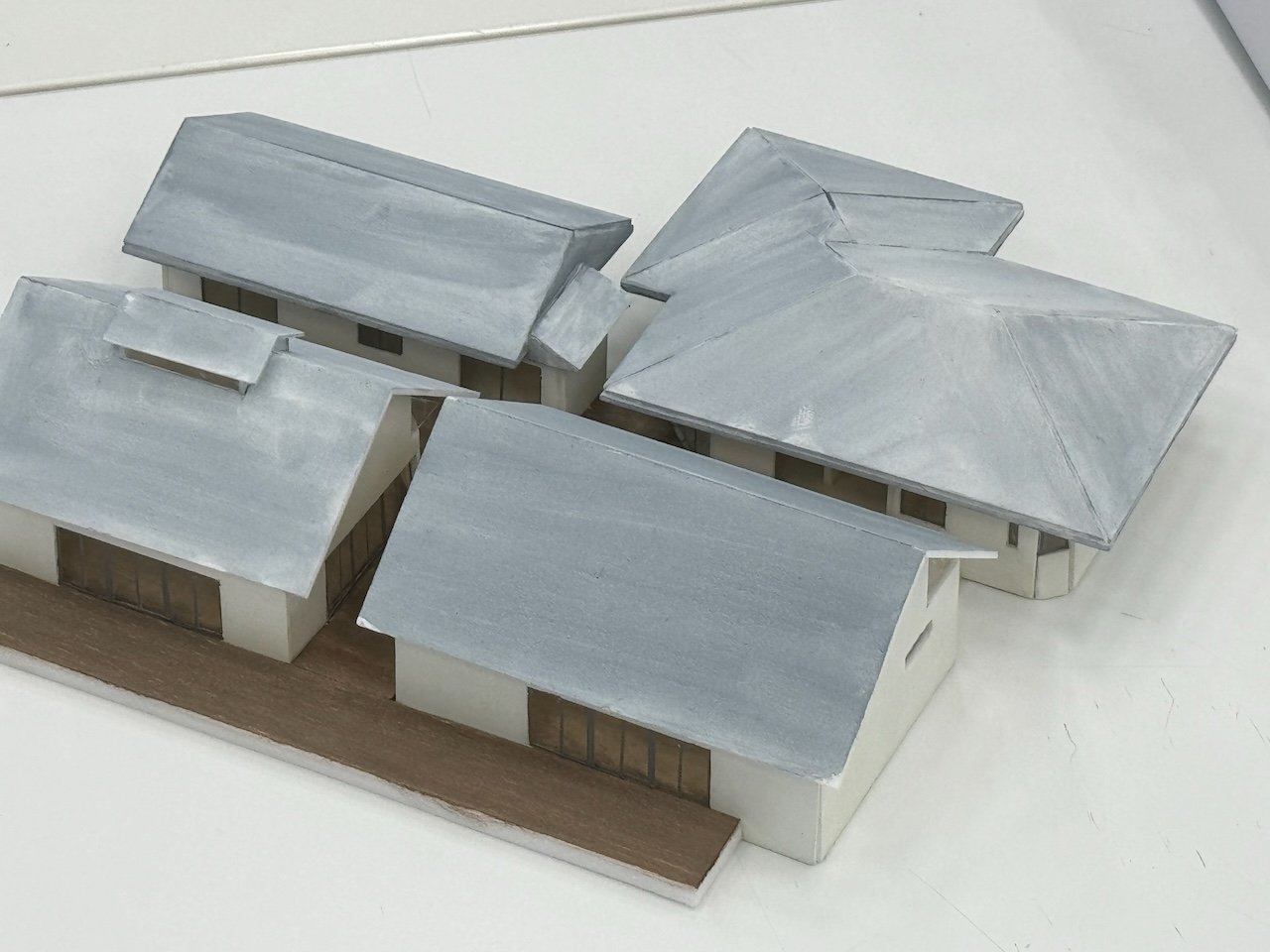

作者が生まれ育った北海道・札幌市内を敷地に設定し、そこでは避けることのできない「雪」と向き合うことで、この場所ならではの地域交流施設を提案した作品である。具体的には、敷地周辺の除雪作業で集まった雪を建物に設置した貯雪庫で蓄え、これを天然の冷熱源として米やそば、地酒、野菜などを貯蔵し、雪中熟成を行うことが計画されている。単にこれらの機能に留まるだけでなく、雪による涼しさを夏季の冷房に応用した児童館・学童保育施設として日常時にも災害時にも活用できる地域拠点となるように計画されていること、そして何よりも、これらのプログラムが折り曲げられた優美な屋根に覆われて、敷地前面を流れる川と、その河川敷と一体になったおおらかな空間として表現されていることが、この作品の最も魅力的な特徴になっている。

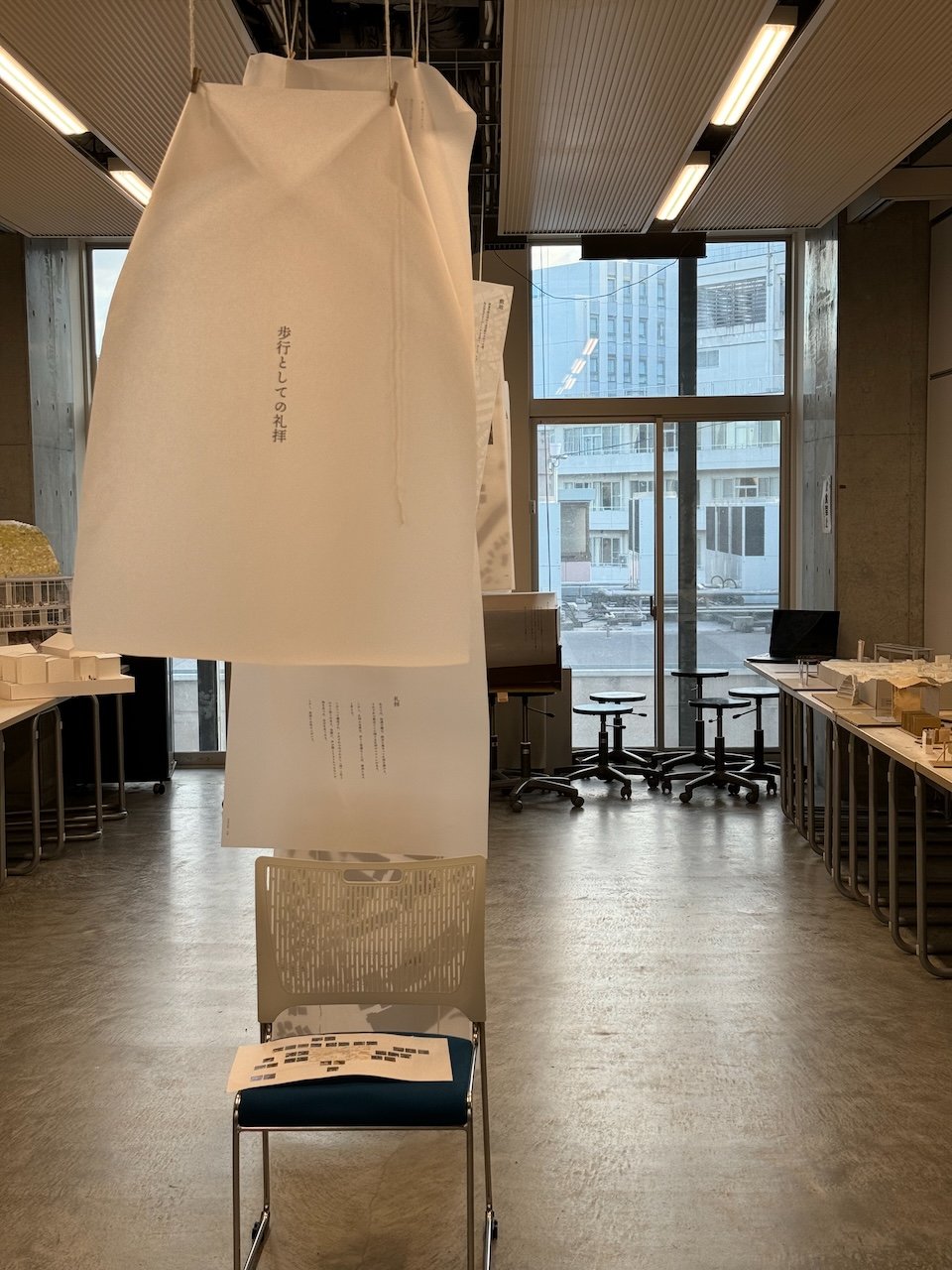

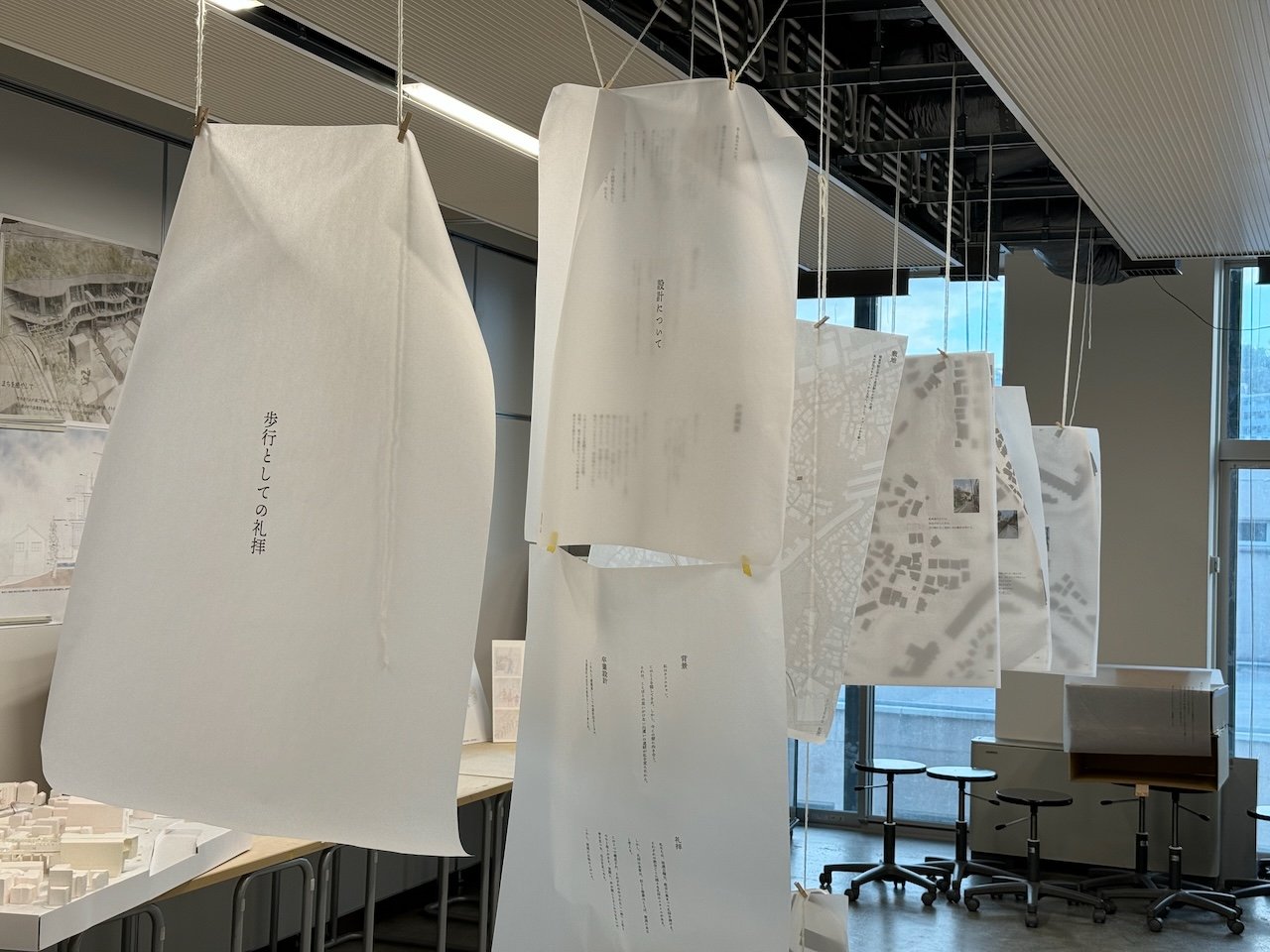

小原 久奈『歩行としての礼拝』(2023年度Diploma Design Prize出展)

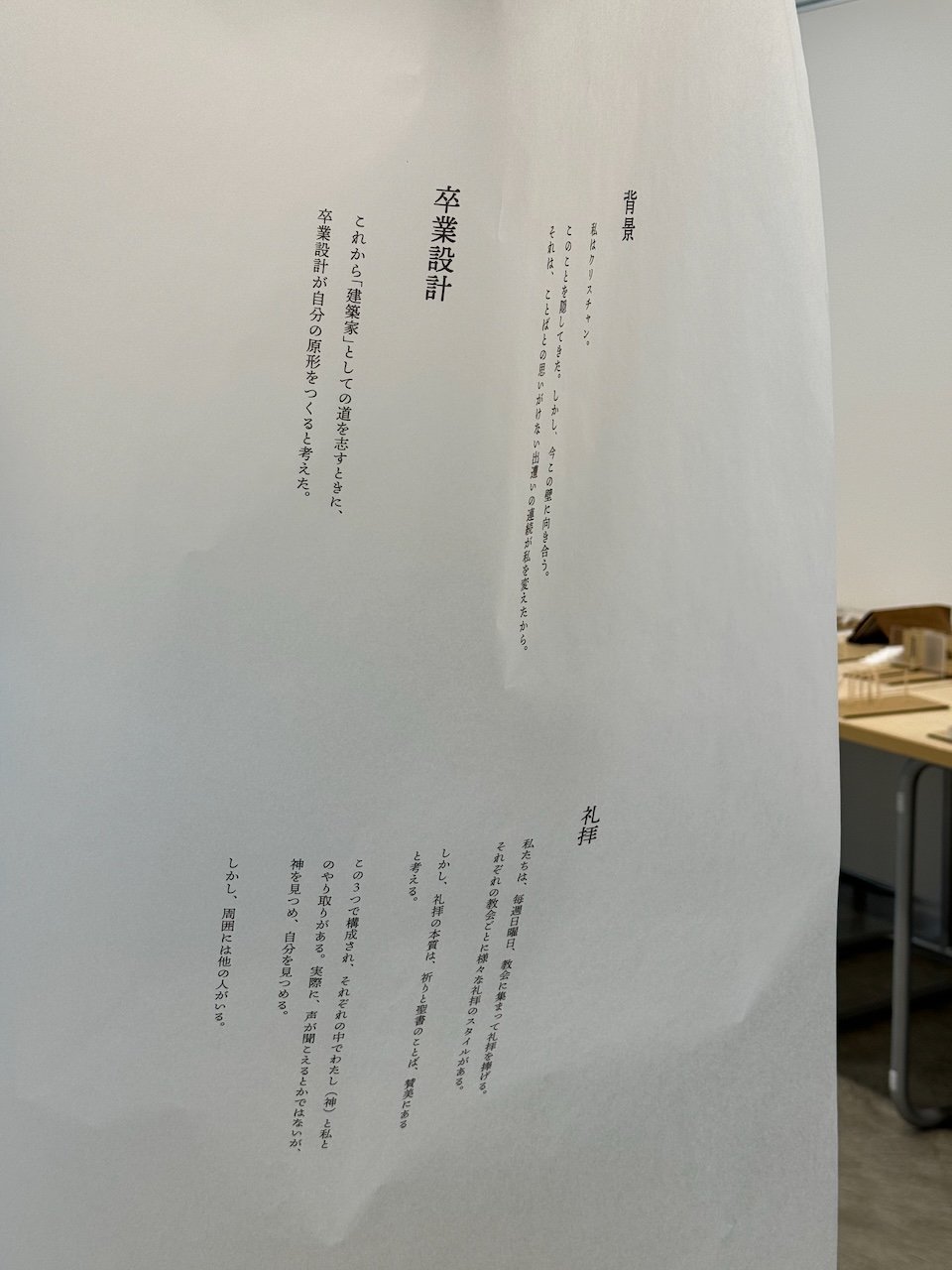

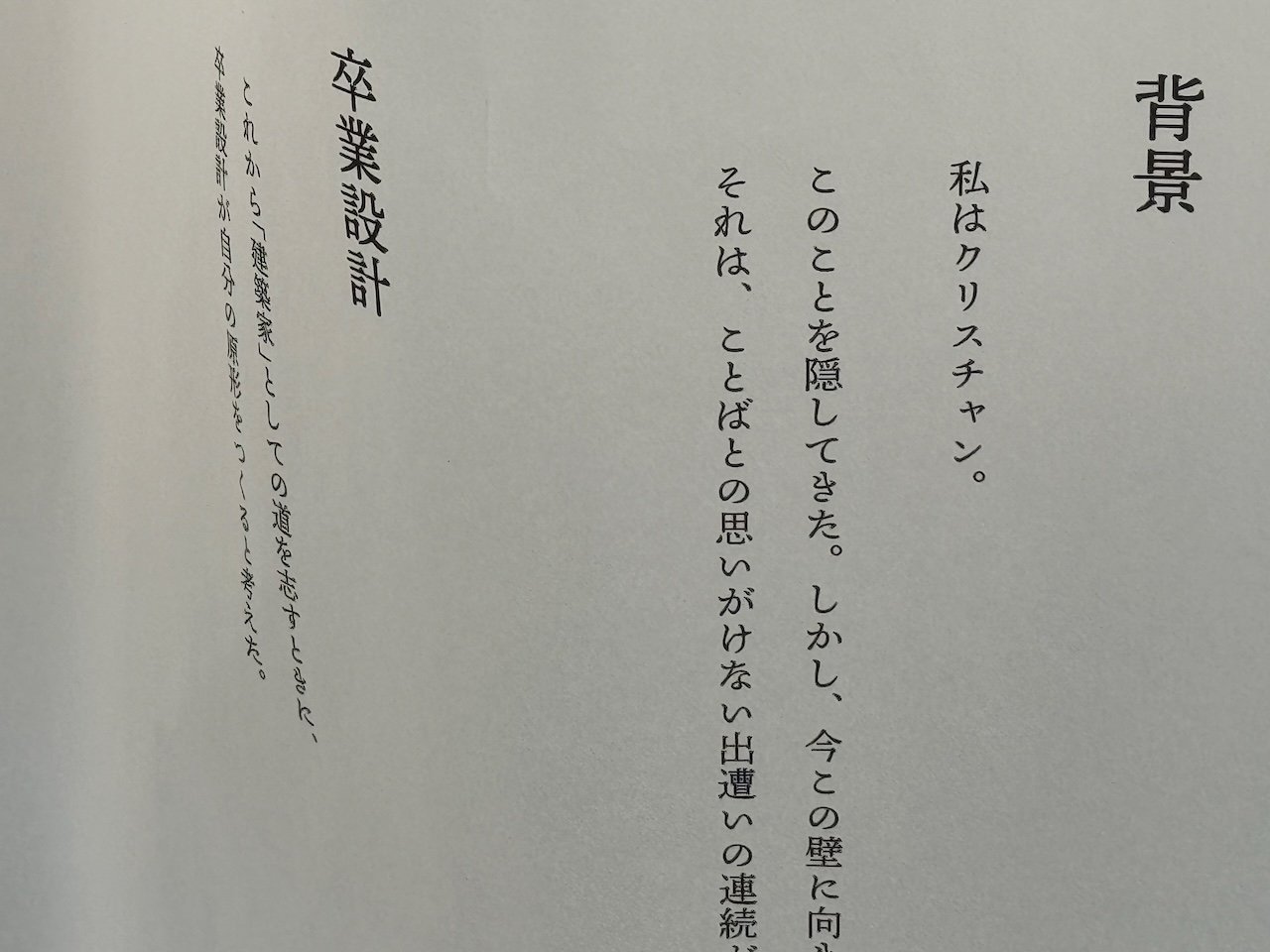

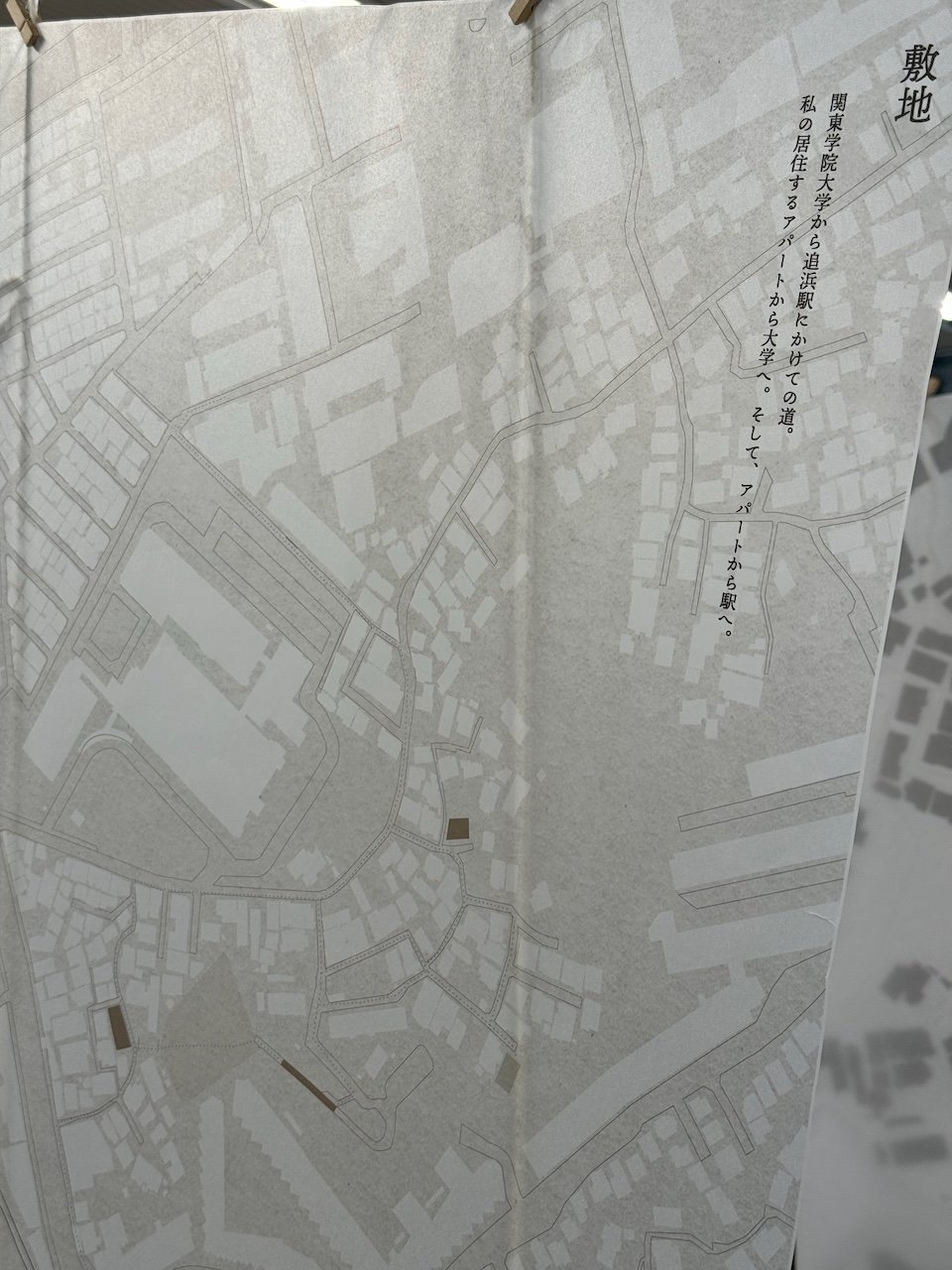

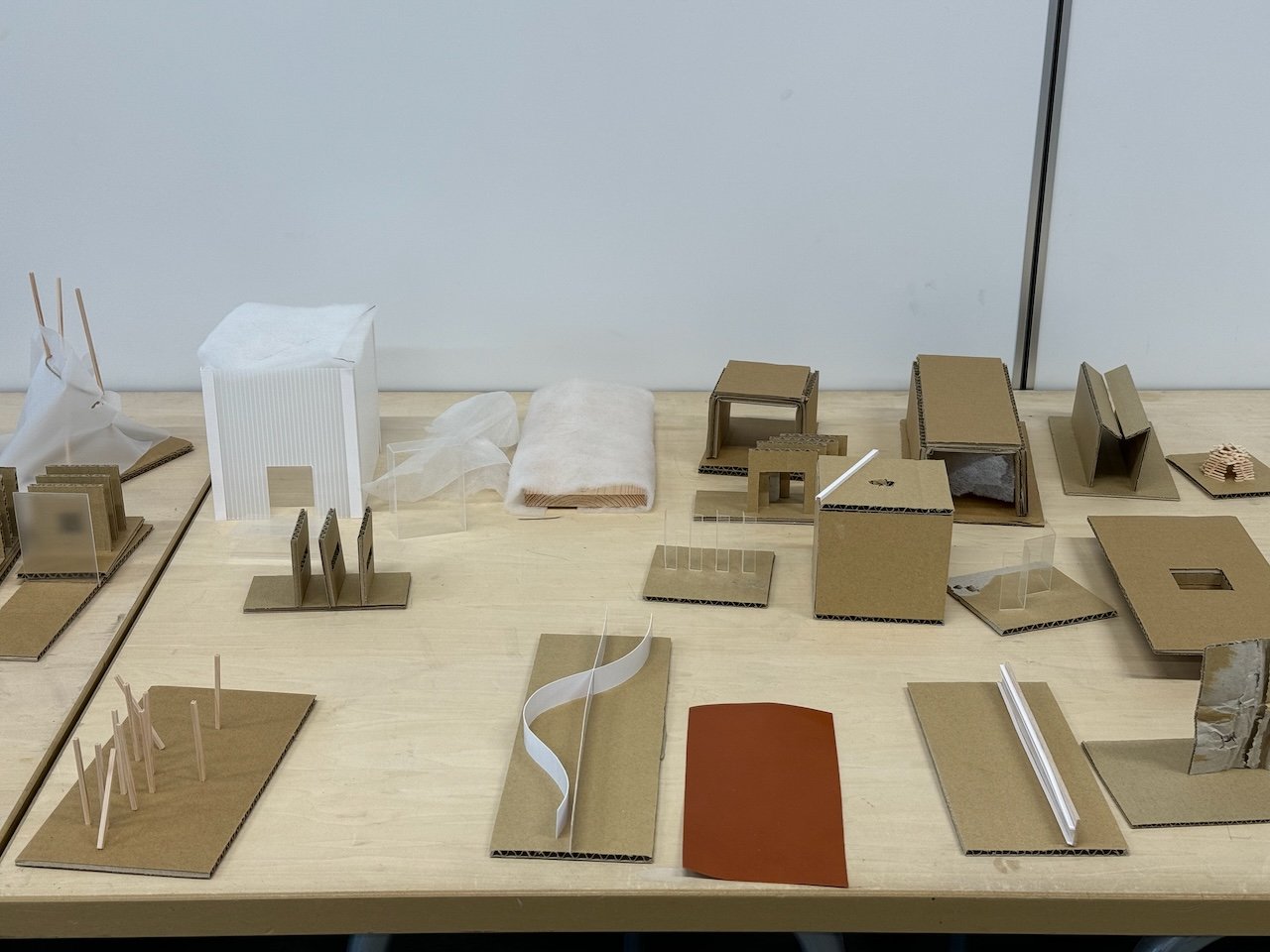

クリスチャンとしての自身の出自を見つめ直し、礼拝を空間化することを試みた作品である。特徴的なことは、礼拝のための特別な空間、つまり教会を設計したのではなく、作者の住むアパートから大学への道筋、あるいはアパートから駅への道筋といった日常生活における「歩行」という行為の中に、礼拝の本質を見出した点である。この作品では、立体のスタディによる多くの試行錯誤を経て「祈ること」「聖書の言葉を聞くこと」「賛美すること」それぞれのために、小さな空間が設計されている。静的な空間ではなく歩みとともにある空間であること、また、視覚だけでなく五感で味わう空間であることを表現するために、幾重にも重ねられて空中に吊り下げられたドローイングや、コラージュによる模型表現などが試みられている。

原田 莉歩『街を編む』

山内 愛斗『3D撮影技術を応用した空き家の実測』(卒業論文)

石井 晏奈 『新しい一歩を踏み出せる暮らし 人々の環境の変化に対する意識から地域の問題解決策を練る』

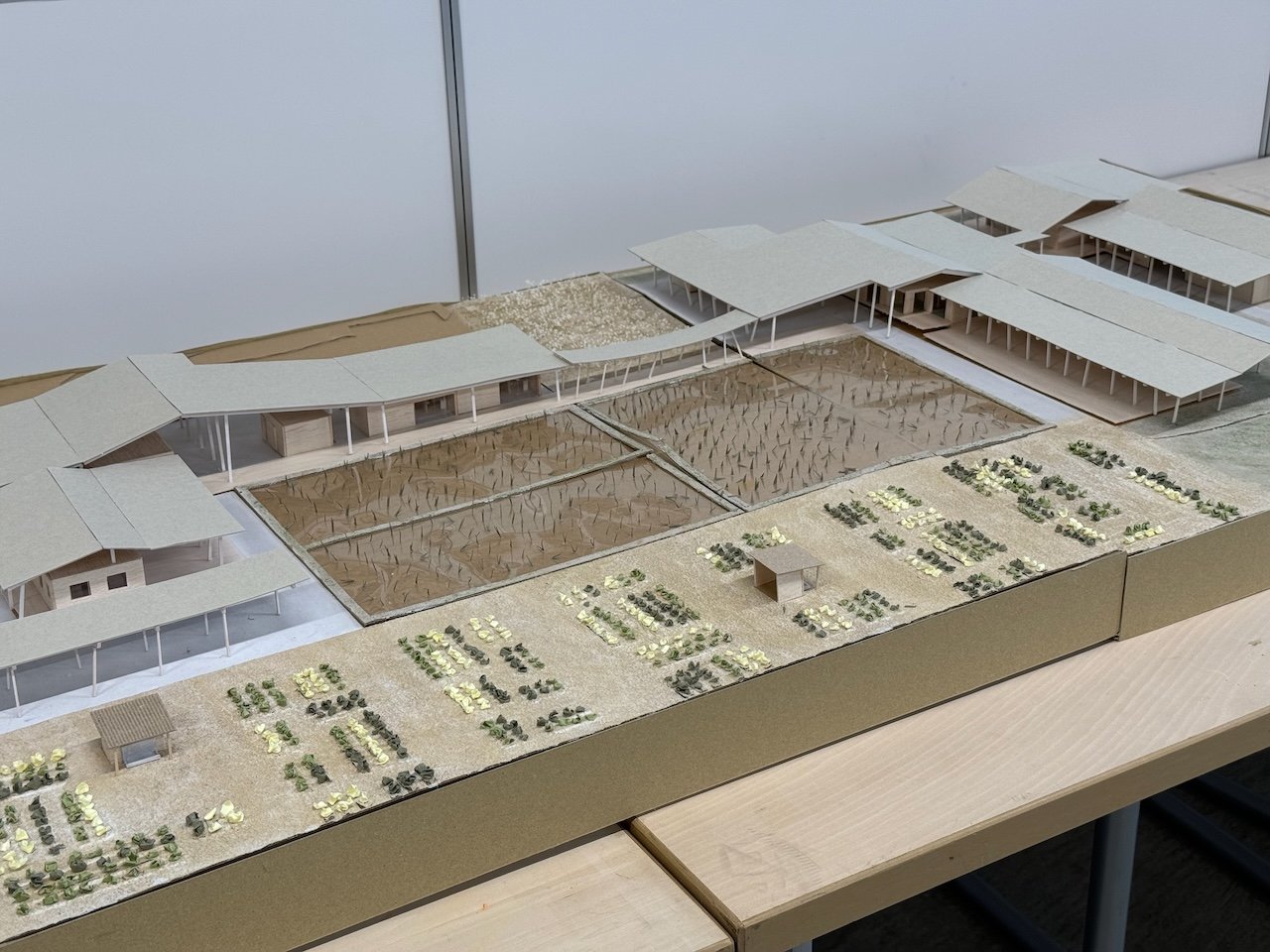

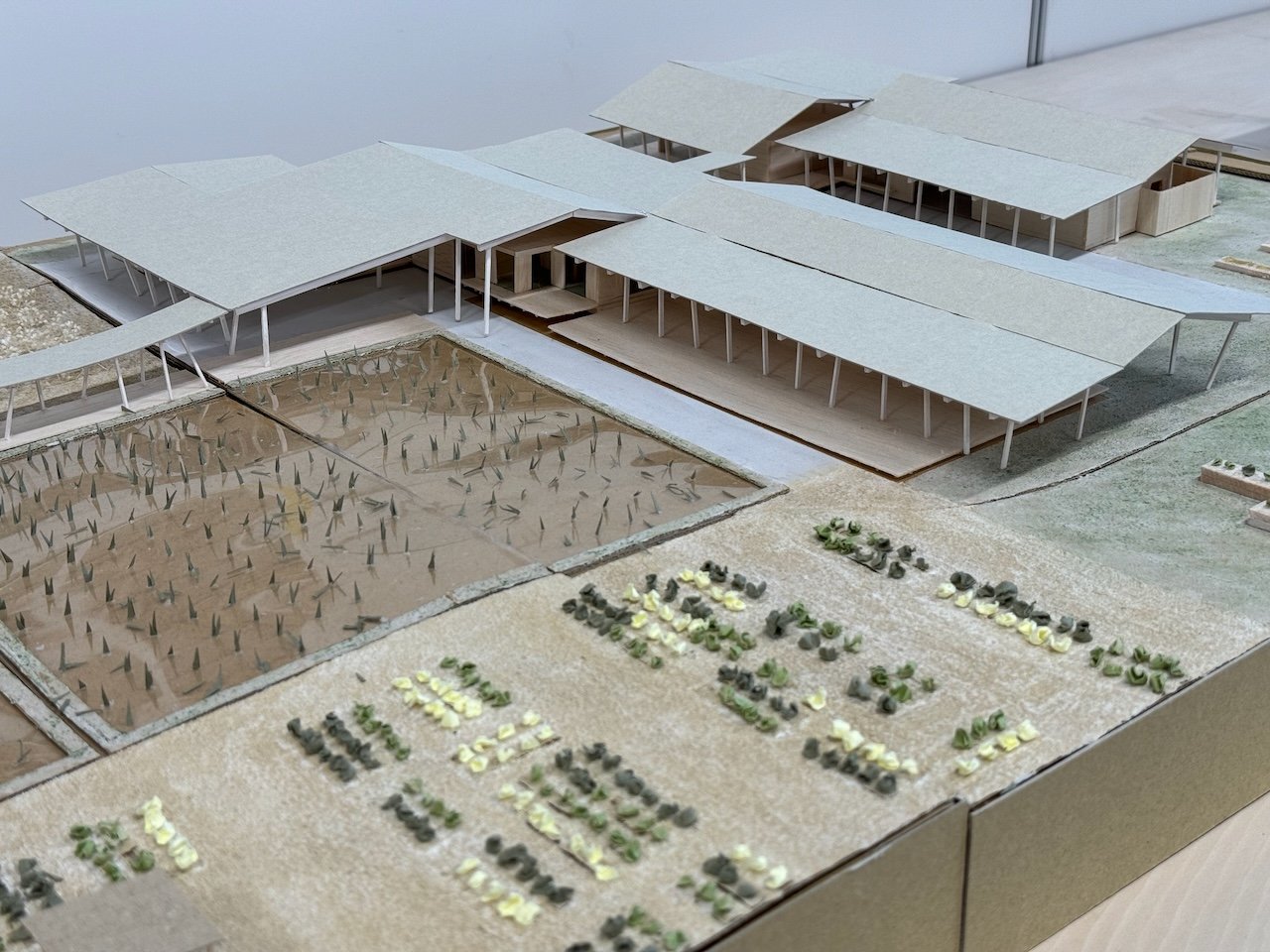

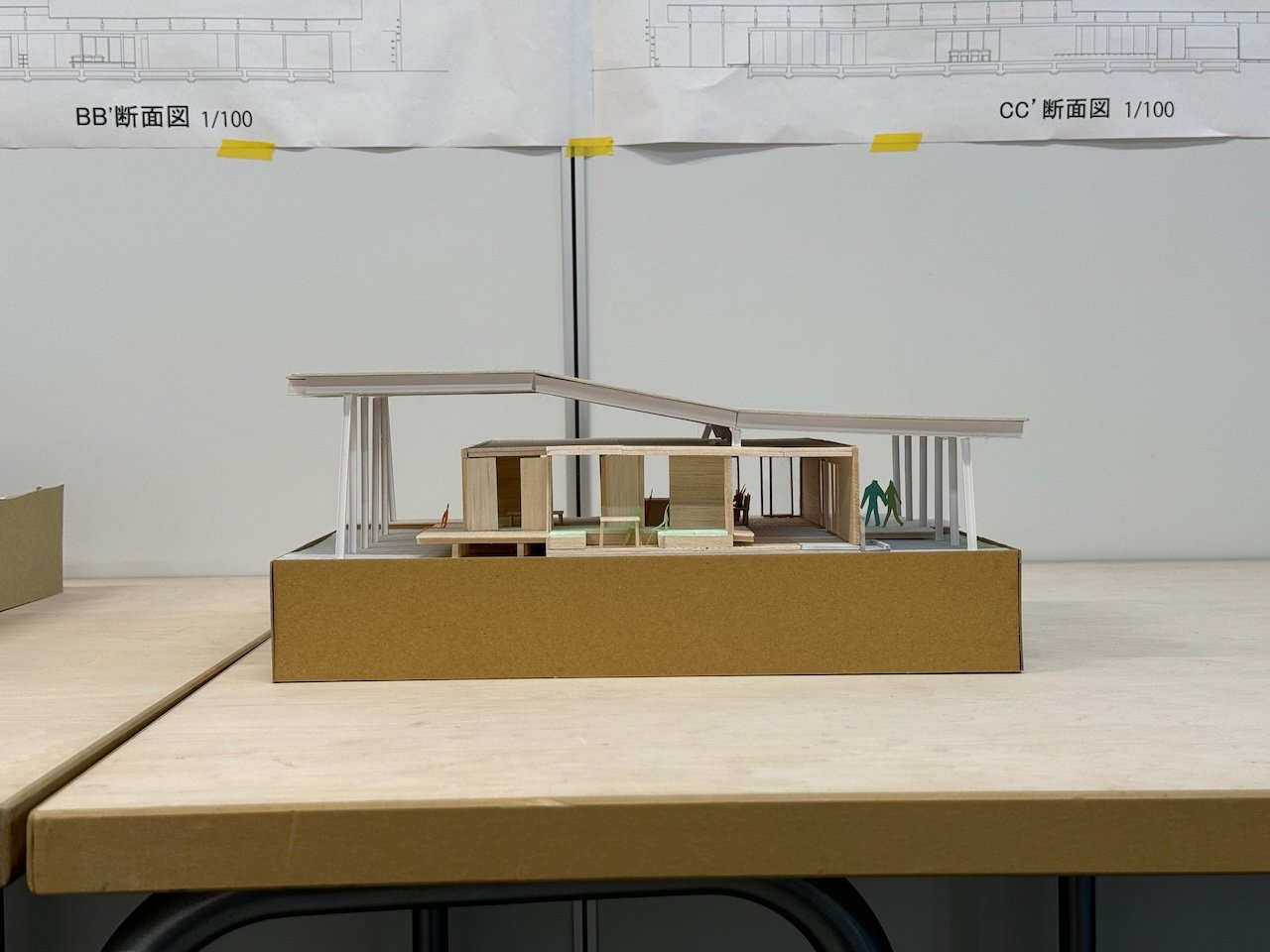

大塚 幸風 『農業と共に浮橋を考える 市民農園のあるデイサービス施設』

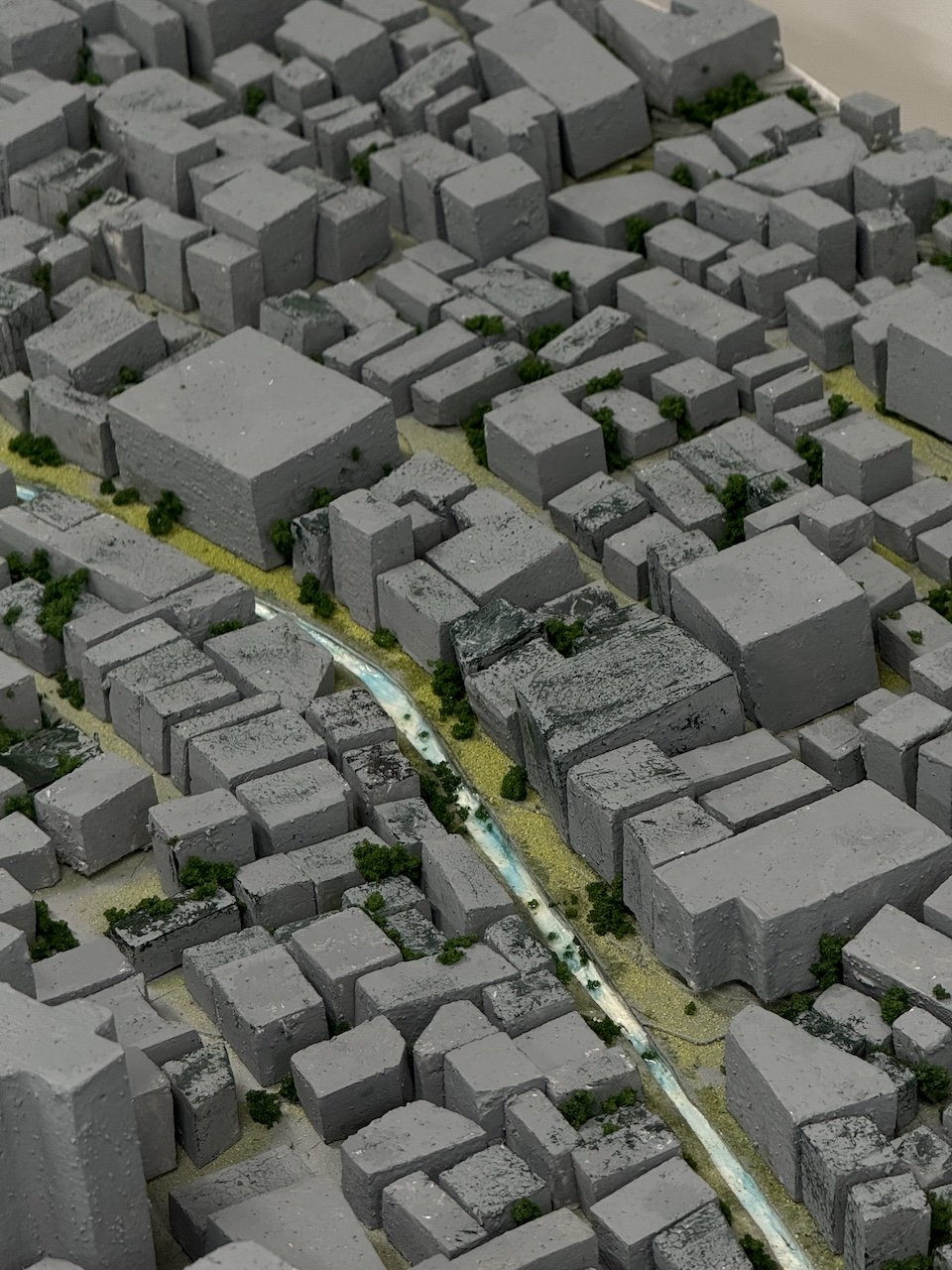

蝶野 史弥 『野生共存都市 ~渋谷川から始まる都市再生~』

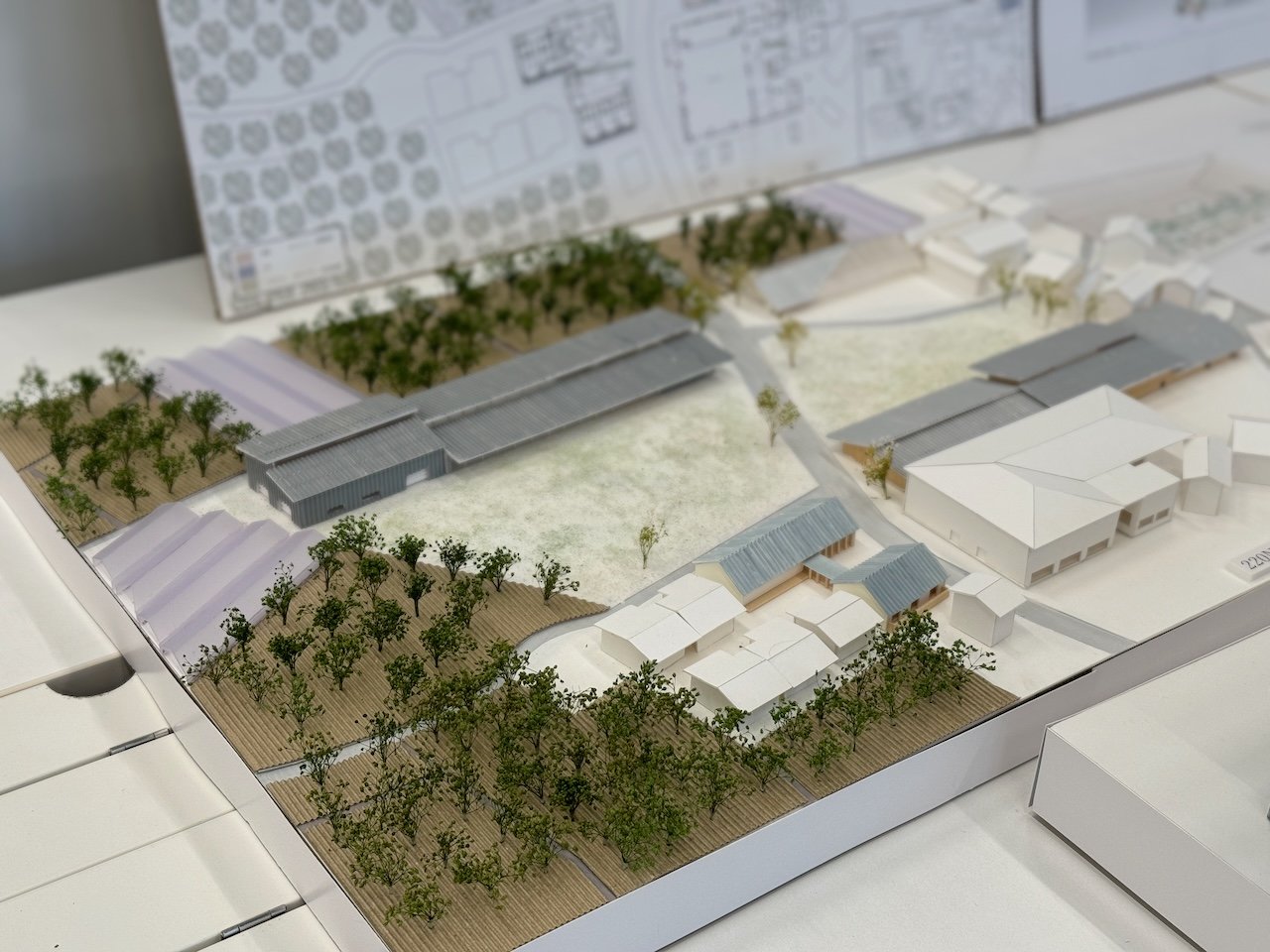

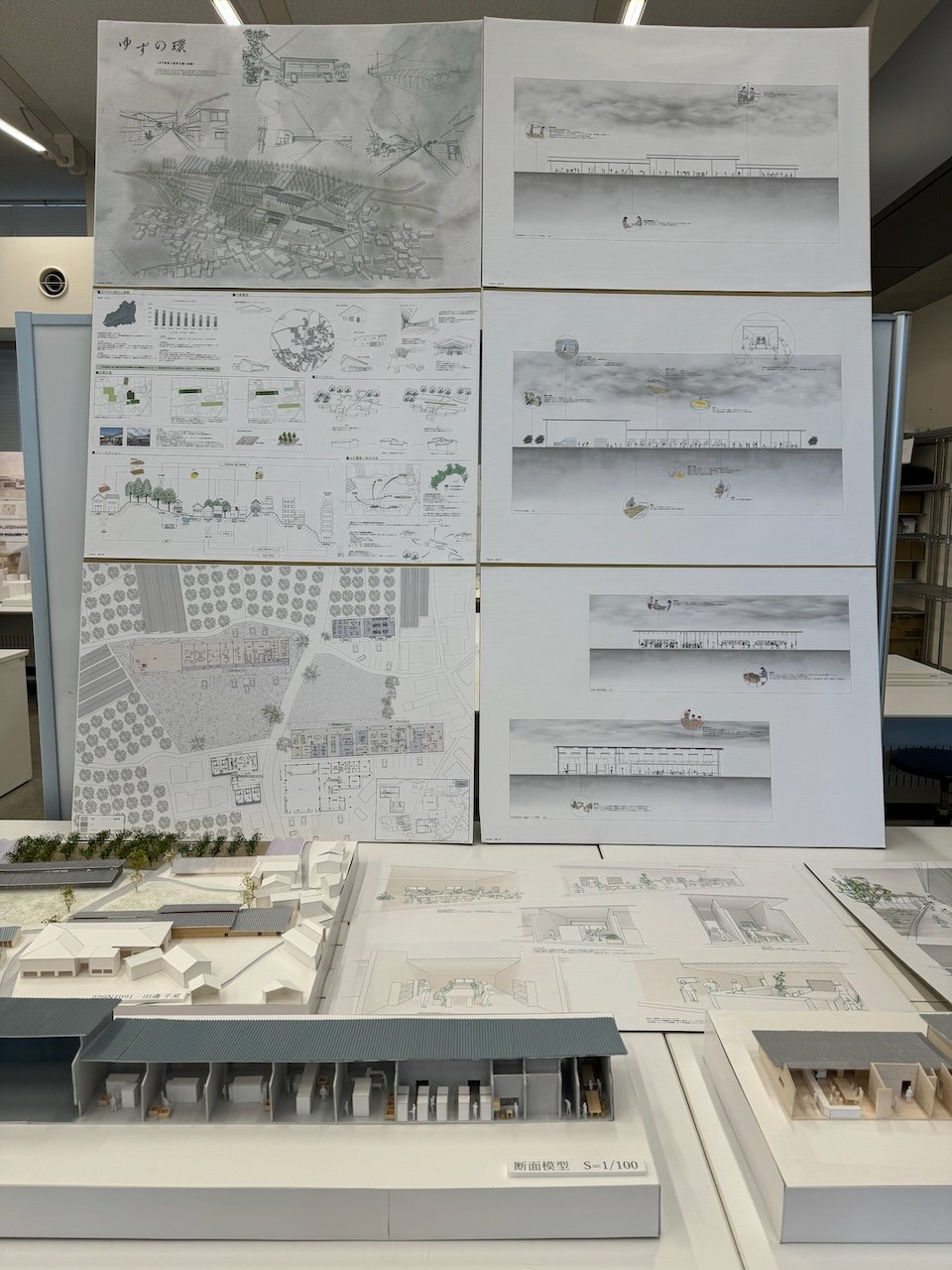

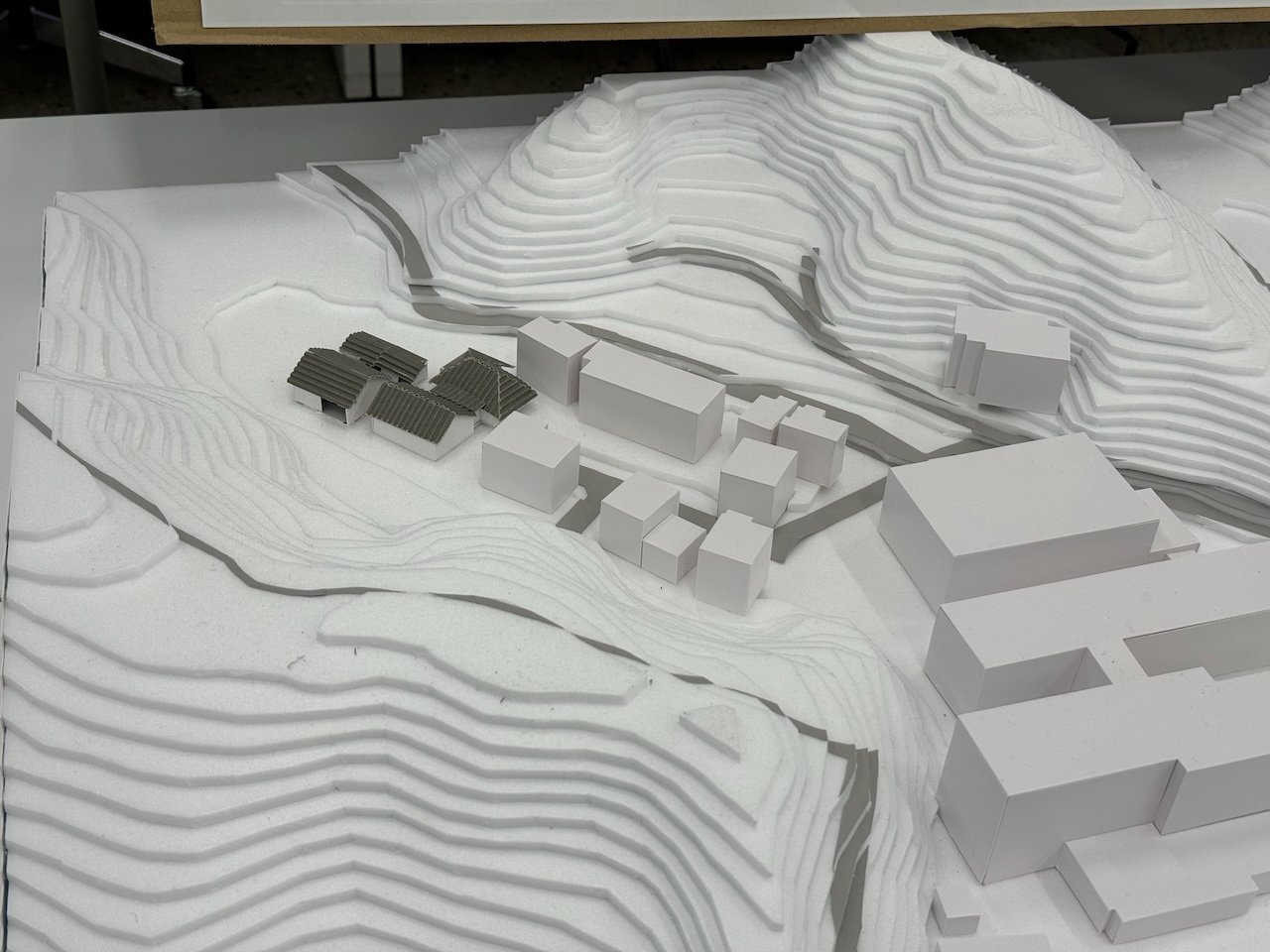

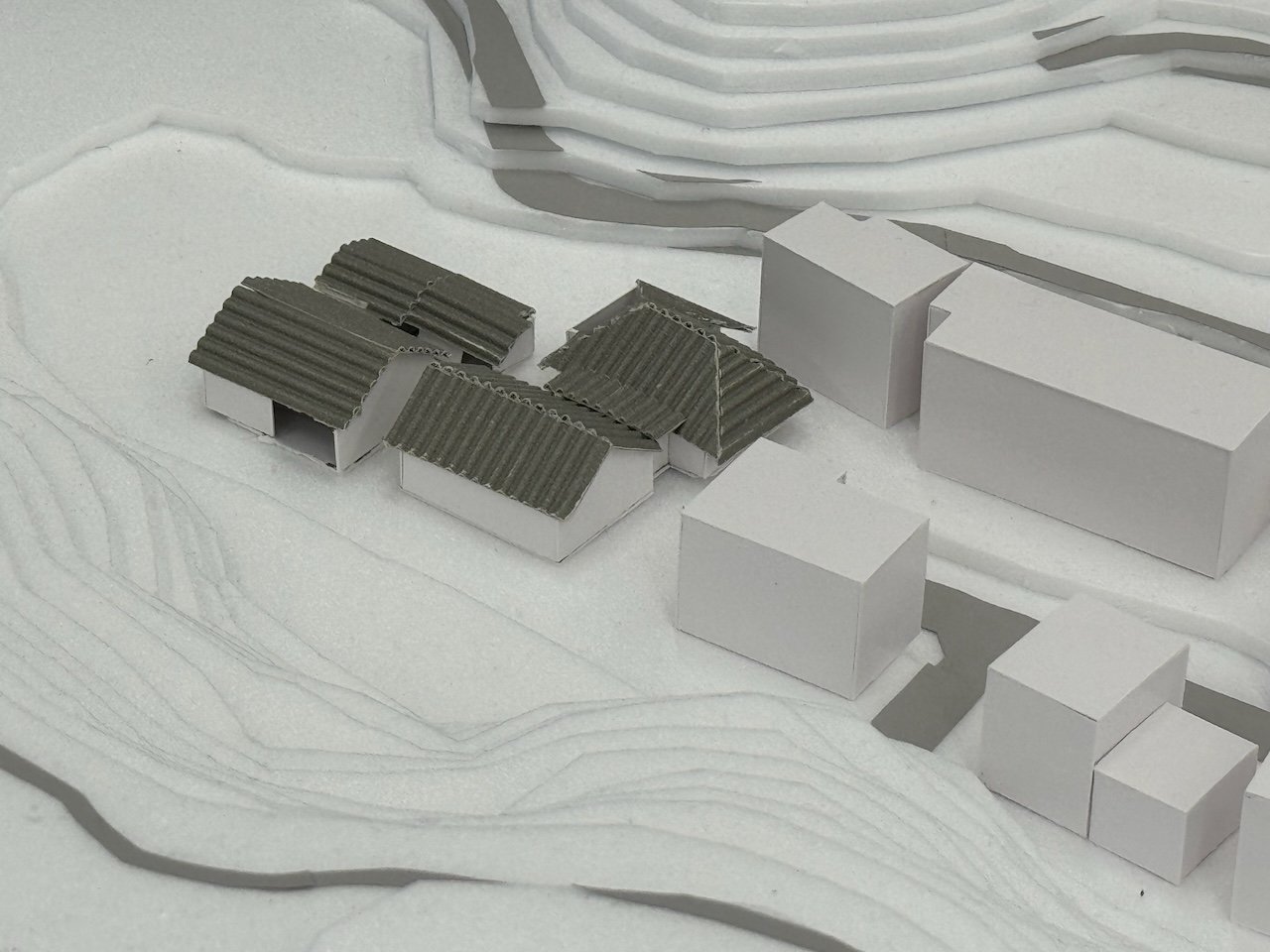

田邊 千夏 『ゆずの環 ゆず農業×就労支援の協働』

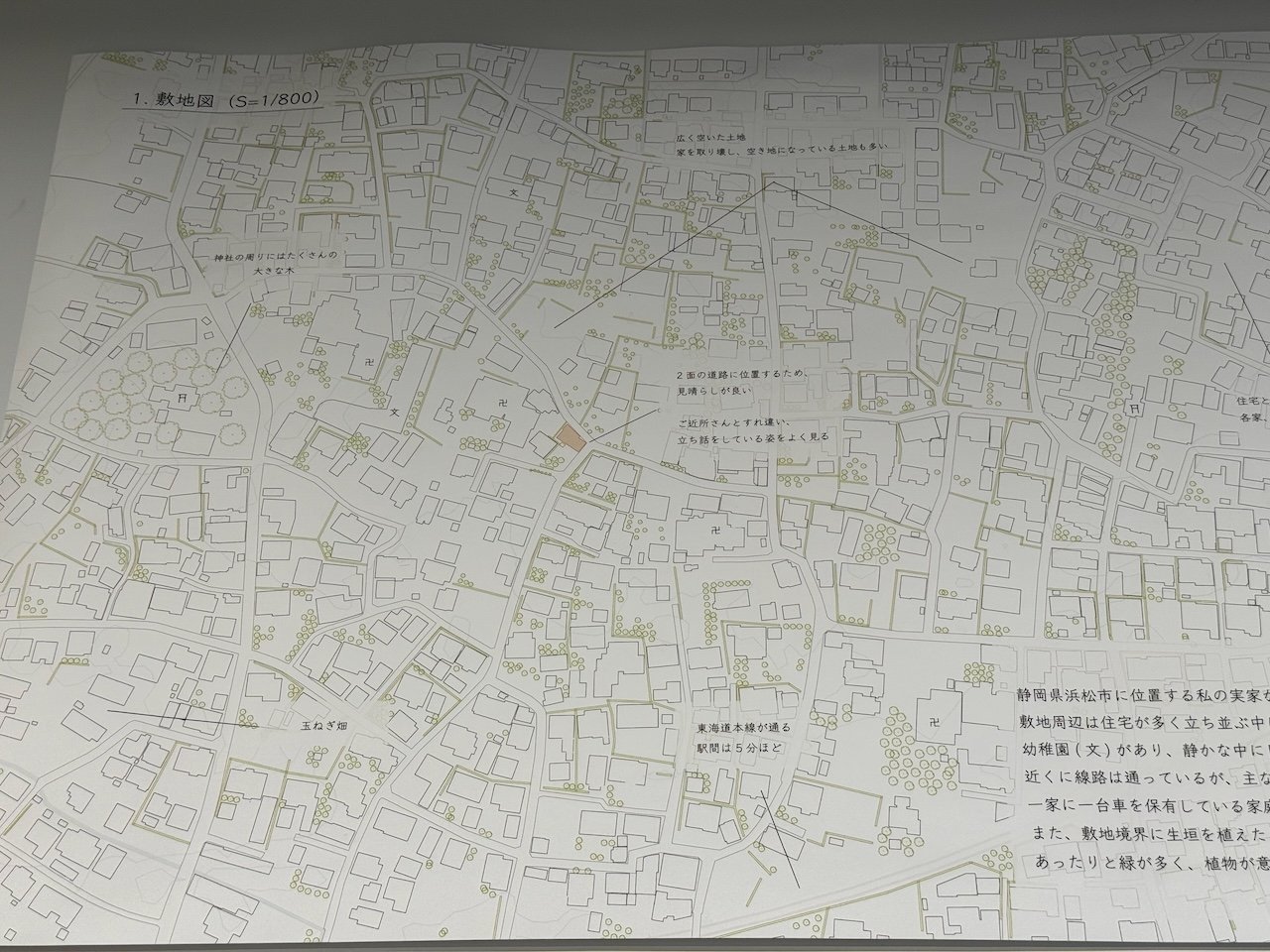

梅澤 優 『みどりとふれあう ―かまくらっこ やまさきの改修案―』

鈴木 咲 『ともに暮らす家 ―混ざり合う中でそこに住む意味―』