KAL

関東学院大学 建築・環境学部 粕谷研究室

池田智樹『隣り合う路地裏 - 住民と地域による空間シェア - 』

住まい方の多様化と地域社会のあり方に着目し、昼間はほぼ無人となる「独身寮」を、地域公共施設として活用する提案である。限りある資源・都市空間を有効活用するために「タイムシェア」という概念を導入し、昼間は建物の共用部(カフェテリア・ジム・図書室等)と外部・半外部空間が、地域住民に開放される。このような考え方は、用途地域やゾーニングの概念に縛られてきた近代都市計画への率直な疑問であり、将来を見据えたクリエイティブな提案でもある。今後私たちが目指すべきコンパクトシティを実現するための要素となる可能性を秘めた作品である。

井上樹『結びの場 富士宮市大宮商店街の再生計画』

静岡県富士宮市の中心的な、しかし衰退しつつある商店街への提案である。現在は空き地や駐車場となってしまった土地を縦横につなぐ動線を商店街の内部に設けるとともに、来訪者に地域の魅力を伝え、商店街の機能を補完する公共的な施設を各所に設けている。 この計画は近年多く見られる自己完結的・排他的な大型ショッピングモールへの挑戦的なオルタナティブであり、地元商店の魅力と地域の歴史的コンテクストを活用した、新たな商業空間のあり方を提案する意欲的作品である。敷地近くの浅間大社や、近く竣工する「富士山世界遺産センター」との連携も周到に考慮されている。

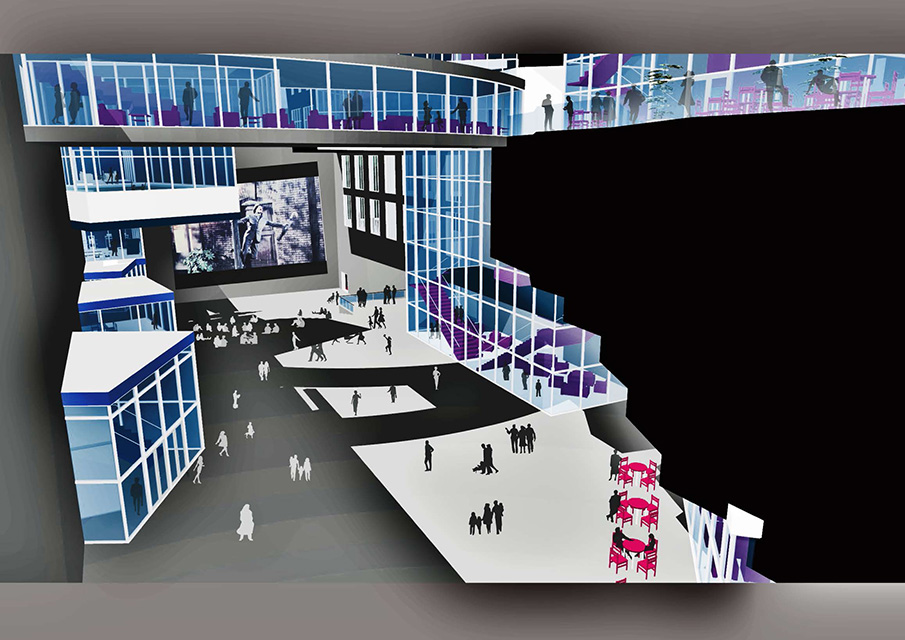

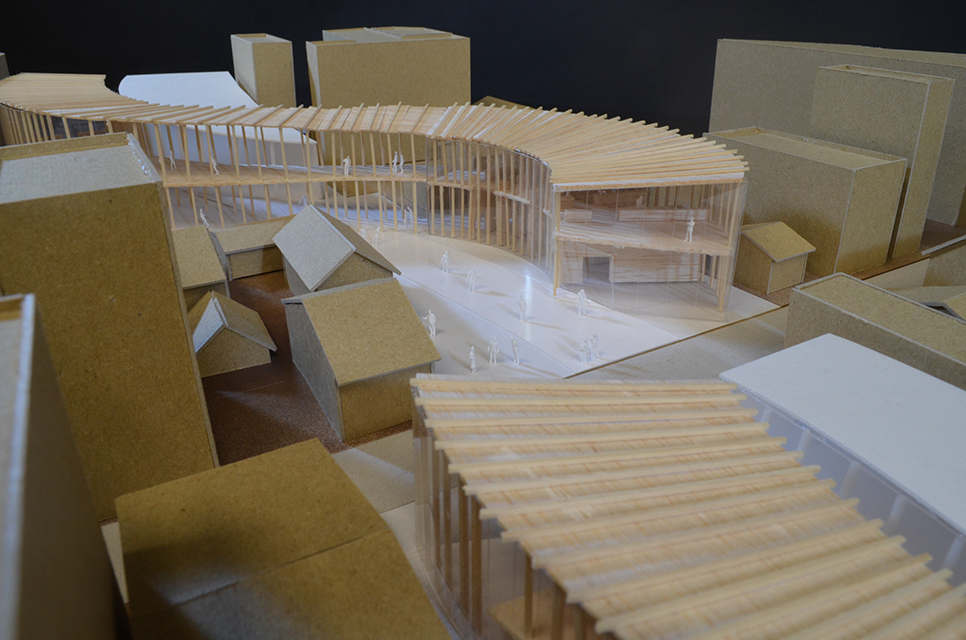

海野優作、松下知里『node edge 〜街としての緑と人を繋ぐ接点〜』

横浜・山下地区、かつて「バンドホテル」のあった場所を敷地と定め、都市の周縁(エッジ)のあり方を意欲的に提案した作品である。一見口当たりが良いがどこも同じような建築・外部空間が蔓延する現代社会において、本計画は「港の見える丘公園」の地形を延長することで、人工的都市である関内地区と、新山下地区を物理的かつ明確に分断し、地域性の回復を目指す大胆な提案となっている。 単に分断するだけでは創造的でないが、本計画では両者を行き来する動線が注意深く設けられ、また、中央部分に「都市の余白」となる外部広場を設けることで、両者の創造的な調停が図られている。

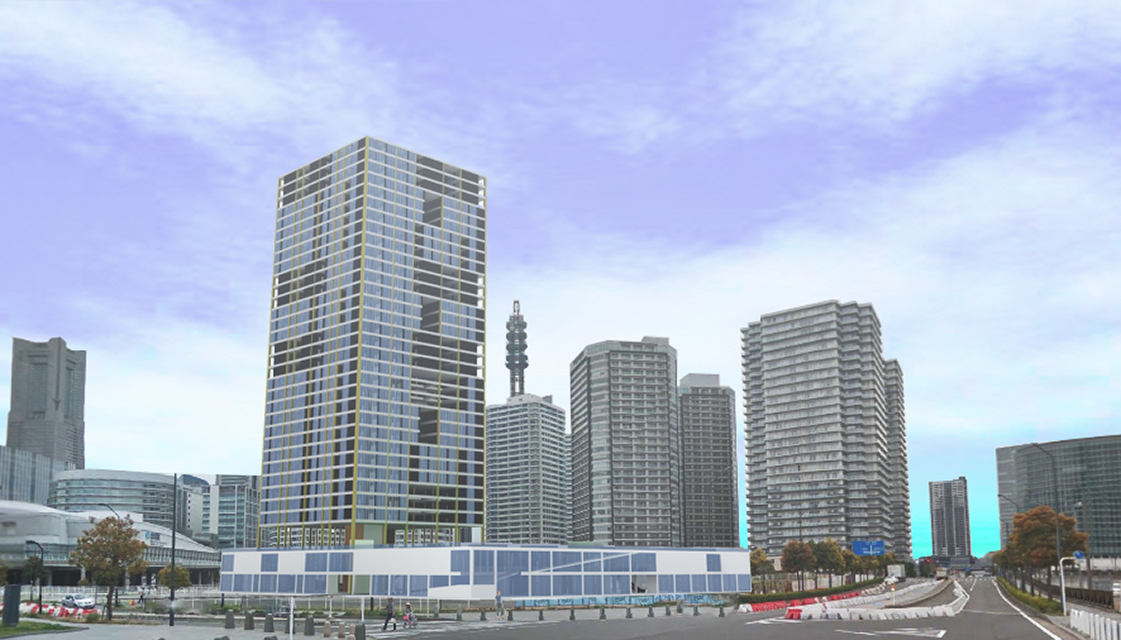

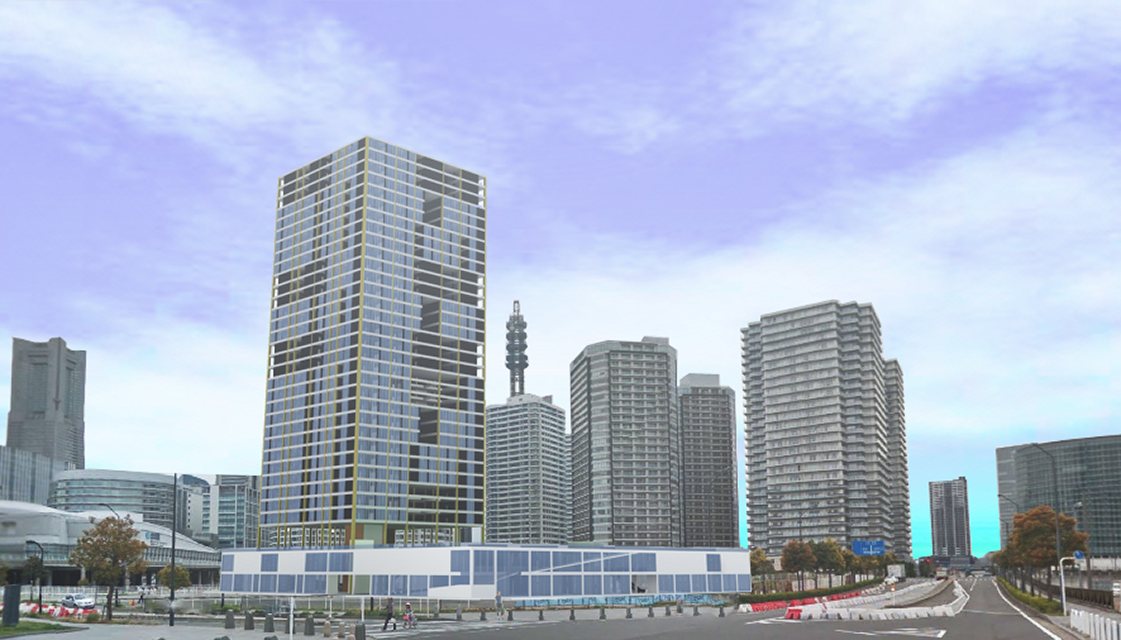

亀山岳司『H-L apartment 高層集合住宅におけるヒエラルキーの解消』

超高層集合住宅は、今や現代都市の姿を規定するアイコンであるにも関わらず、多くは画一的で退屈なデザインであり、そして眺めの良い上層階ほど販売価格が高いという経済(あるいは階級)原理が働いている。本作品は、このような「非建築的」状況の打破を試みている。 具体的には、上層階の各所に配置した吹抜けの外部空間によって、同一階に様々なサイズの住戸が配置できるようになり、住民間の交流と外観の多様性が生み出されている。街路に直接面するよう計画された低層部の商業施設は、周辺緑化の名の下に街路との関係を絶ってきた現在の超高層建築に対する批評的提案である。

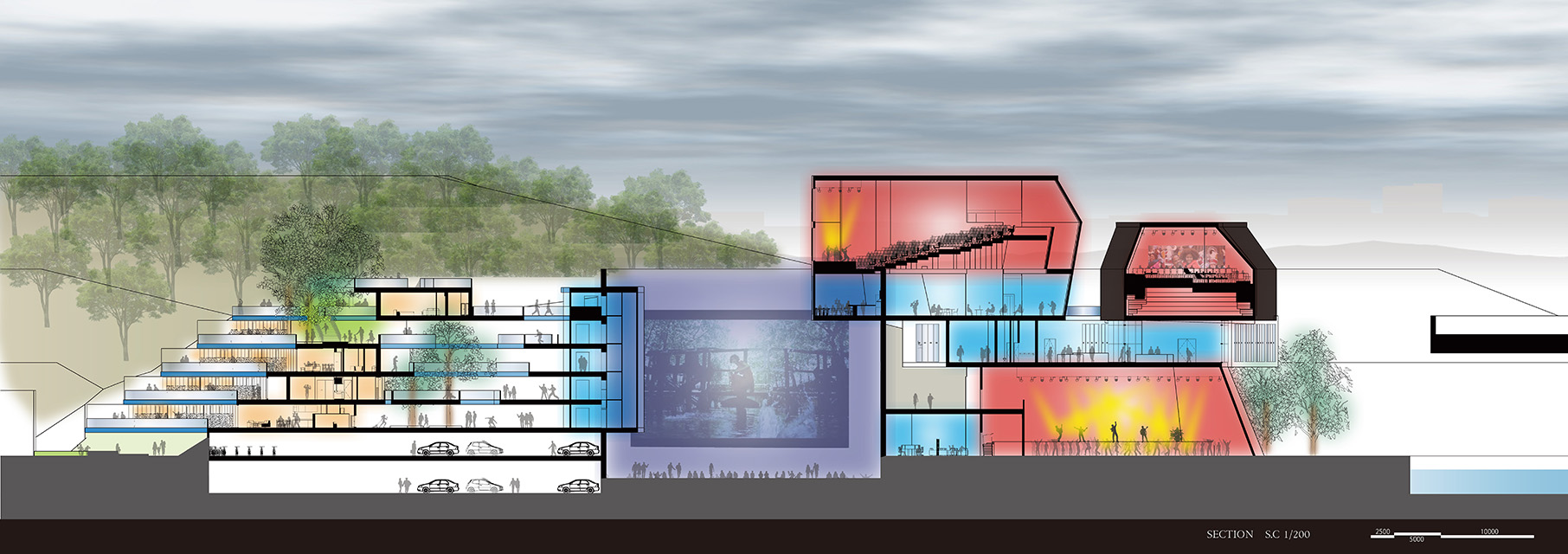

松原裕太『新しい伝統としての拠点 新旧芸術館』

京都市東山区、祇園四条付近の鴨川に面した土地を起点として、現在は虫食い状になった町屋の街区を縫うように、2本の帯が伝統的建築物群の残された花見小路に向かって伸びていく。帯は外観・構造形式・内部空間にそれぞれ対照的な性格が与えられ、一方は半透明の皮膜に包まれ、現代アートを展示する鉄骨造の大空間となり、他方は伝統工芸品を展示販売する、ヒューマンスケールの木質空間となる。まるで思いつきの一筆書きのように見える形状は、実際は、周辺に生まれる外部空間・周辺建物の高さとの関係などが繰り返し慎重にスタディされており、完成度の高いデザインである。